Le développement de la télévision couleur, avec ses tubes cathodiques à déviation 110°, posa un défi technique de taille. Qu’il s’agisse des tubes à petit col (type PIL, conçus par RCA puis produits en Europe par Vidéocolor – Thomson) ou à gros col (issus des usines Philips), leur balayage horizontal s’avéra particulièrement complexe. Fort de son expérience dans la deflexion ligne à thyristors (ou ITR), le constructeur américain RCA influença Grundig, qui se lança à son tour dans l’aventure.

Le choix fut alors fait de se détourner des tubes à vide, trop gourmands en énergie et générateurs d’une chaleur excessive, nuisible aux composants passifs environnants. Les transistors de puissance, quant à eux, restaient encore trop coûteux ou non souhaités dans les années 1970. Le thyristor s’imposa comme une alternative séduisante : capable d’autoréguler la THT, il dispensait d’un circuit de régulation à fort débit, tout en offrant une solution plus économique.

Cependant, cette technique, malgré son ingéniosité, ne manqua pas de dérouter plus d’un dépanneur à juste titre selon moi. Les forts courants impulsionnels engendraient, à la moindre soudure rompue, des étincelles spectaculaires, et toute tentative d’insistance risquait fort de carboniser irrémédiablement une portion du circuit imprimé…

GRUNDIG opéra une véritable révolution industrielle en mettant fin à la sous-traitance de ses téléviseurs couleur, jusqu’alors confiée à Philips (châssis français TVC 3 et TVC 4), puis à Barco (châssis 26CT225, notamment pour les zones frontalières). L’entreprise décida de construire ses propres modèles dès 1972, adaptés aux normes télévisuelles françaises, en exploitant pleinement sa nouvelle usine à Creutzwald.

Les téléviseurs qui en sortirent furent multinorme et multistandard : compatibles avec les systèmes 819 et 625 lignes, ainsi qu’avec les normes couleur PAL, SECAM, puis NTSC. Toutefois, le changement de fréquence ligne entre la chaîne 1 à 20Khz (819 lignes) et la chaîne 2 à 15 Khz (625 lignes) mit rapidement le balayage à rude épreuve. Une contrainte inexistante en Allemagne, où l'unique 625 lignes garantissait une plus grande fiabilité.

L’usine française allait atteindre un régime de croisière de 550 à 600 TVC par jour, soit entre 100 000 et 120 000 TVC par an.

Fini les téléviseurs énergivores à démarrage lent. Place à une nouvelle génération entièrement électronique avec l’arrivée des Super Color, dotés d’un châssis modulaire initialement conçu pour les tubes cathodiques de grande taille. Entièrement transistorisé et thyristorisé, celui-ci permettait un dépannage rapide par simple échange du module défectueux, facturé à seulement 25 % du prix d’un module neuf. Une politique qui perdurera, pour le plus grand bonheur des techniciens. Il est bon de rappeler que ces éléments pouvaient être connectés aussi bien d’un côté que de l’autre du châssis, facilitant ainsi une maintenance optimale. Un minimum de sous-ensembles composait cette architecture :

Tuner.

FI son.

FI image.

Vidéo.

Chroma.

RVB.

Convergences qui se réduiront puis disparaîtront avec la modernisation des tubes.

Commande ligne + régulation quand la fonction n'était pas intégrée au châssis principal.

Commande trame avec transistor à unijonction (oscillateur), puis dans certains cas comme ampli, le TDA 1170 sans ledit transistor.

CI tube.

Clavier mécanique ou sensitif avec ou sans TLC à ultrason puis infrarouge (1976).

Correction Est / Ouest à thyristor sur les 110°.

Ces premières platines se révélèrent malheureusement sensibles aux variations de température. Leurs connecteurs, pourtant plaqués argent pour garantir une fiabilité théoriquement irréprochable, se montrèrent rapidement contre-productifs. Il fallait fréquemment retirer puis réinsérer le module concerné afin de faire disparaître momentanément l’anomalie. Le THT, monté sans soudure, pouvait également devenir source de contact aléatoire.

Certains composants actifs, en particulier, posaient problème : leurs caractéristiques mal documentées ou erronées engendraient des dérives thermiques inattendues. Le téléviseur, malgré tout, offrait un fonctionnement stable… à condition de rester ouvert, châssis en position horizontale pour une meilleure dissipation calorique. Une configuration évidemment inacceptable en environnement domestique.

On notera que le test final en usine, d’une durée de 24 heures, se déroulait capot retiré, ce qui masquait partiellement le comportement réel. Il fallut plus d’une année aux équipes techniques pour venir à bout de ce dysfonctionnement critique. A noter également : en l’absence de son module chroma, l’appareil restait pleinement utilisable en monochrome.

Les TV à télécommande furent d'abord équipés d'un afficheur "Nixie" pour indiquer le numéro de la chaîne, ce qui leur conférait un certain style.

Durant les années 70, aux Etats-Unis, il devint habituel de maintenir le filament du tube image sous une tension réduite de 5 V en stand-by, au lieu des 6,3 V requis en fonctionnement normal. Ce compromis permettait l’apparition immédiate de l’image en sortie de veille. Grundig adopta ce principe dès l’introduction de son premier châssis à thyristors pour tube 110°, en maintenant également les circuits de déflexion sous tension. Mais cette stratégie de l’oncle Sam, étendue à l’ensemble du pays, entraîna une consommation énergétique jugée excessive. Les autorités américaines réalisèrent rapidement que ce procédé consommait autant qu'une centrale nucléaire, et finirent par l'interdire. Peu après, l’arrivée de tubes à cathodes froides rendit cette approche obsolète.

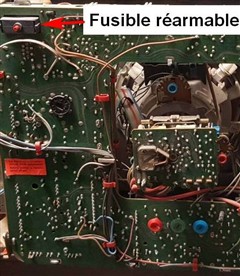

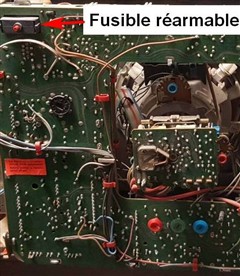

Le balayage ligne piloté par thyristors restera en usage chez Grundig pendant près de dix ans. Ce concept introduisit une sécurité d’alimentation via un fusible réarmable de 1,79 A temporisé, accessible au client sans démontage du capot, facilitant ainsi son intervention. Dès 1973, ce dispositif fut progressivement remplacé par un disjoncteur lui aussi à thyristor situé sur le châssis principal ou sur module, avant de céder sa place, en 1981, au tout premier châssis CUC A, intégrant à la fois un balayage ligne assuré par transistor et une alimentation à découpage de type Flyback.

Avec 180 W, la consommation d’un TVC 110° issu de la production mosellane restait légèrement supérieure à celle d’un noir et blanc Grundig à tubes, mais marquait une nette avancée face à l’ancienne génération couleur à lampes germanique, presque deux fois plus énergivore.

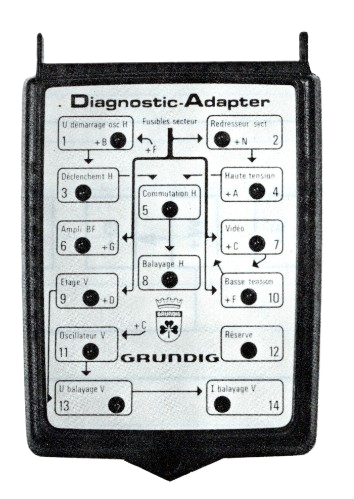

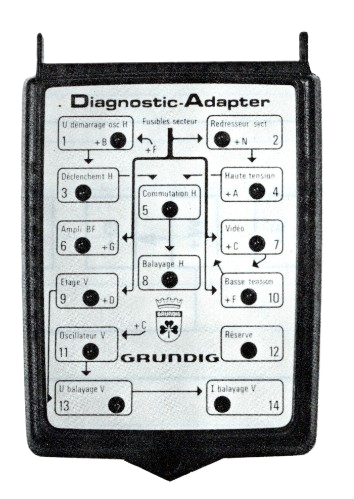

Grundig mettra rapidement à disposition des professionnels, pendant près d’une décennie, un petit boîtier de contrôle baptisé Diagnose-Adapter (A.D.), conçu pour se brancher à l’arrière de cette nouvelle génération de téléviseurs. Cet outil offrira la possibilité de vérifier plusieurs paramètres clés : tensions d’alimentation au démarrage (+B, +N), haute tension (+A), étages audio (+G) et vidéo (+C), ainsi que les basses tensions (+F). Il permettra également d’évaluer le fonctionnement de l’oscillateur ligne, la stabilité du balayage et l’intensité dans le circuit de déviation. Pour en savoir davantage, consultez l’article détaillé dans Le Haut-Parleur n°1499, publié en 1975.

Mise à jour du 26.04.2025

Créative Commons CC BY - NC. 2009. Pas d'utilisation commerciale. Grundig passion. RVB - CHARLEVILLE-MEZIERES (08) et CHAUMONT (52)

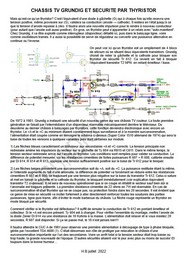

De 1972 à 1981, Grundig avait instauré une sécurité d’un nouveau genre sur ses châssis TV couleur. Le but était de protéger l’appareil contre d’éventuelles détériorations, notamment consécutives à un court-circuit dans l’étage final ligne, par exemple lors d’un mauvais déclenchement d’un thyristor de commutation. Cette protection était insérée dans le +A, de sorte qu’une surconsommation (environ 1,1 A) entraînait l’arrêt temporaire de l’étage horizontal, jusqu’à la réinitialisation de l’alimentation secteur. Une surveillance du +C fut ajoutée ultérieurement afin de compléter la protection.

La toute première génération reposait sur un disjoncteur réarmable mécaniquement situé à l’arrière du téléviseur, visible sur votre gauche. Par la suite, cette fonction devint électronique via un thyristor, intégré soit au châssis principal, soit dans un module dédié.

Le transistor unijonction (UJT) était un composant à trois électrodes, principalement utilisé comme générateur de relaxation ou circuit de déclenchement. Doté d'une unique jonction PN, il se distinguait par un comportement de résistance négative une fois activé. Contrairement aux transistors bipolaires ou à effet de champ, il n’était pas destiné à l’amplification, mais trouvait son utilité dans des applications telles que les temporisations, les oscillateurs ou le déclenchement de thyristors. Dans le cas présent, il était précisément exploité comme oscillateur. Le composant employé ici, un B5V 57B, restera en service sur les téléviseurs Super Color jusqu’en 1980. Il sera remplacé par une configuration plus classique, reposant sur un TDA 2593 pour la commande, associé à un TDA 1170 en étage de puissance pour certains nouveaux petits écrans à partir de 1977. Dès 1972, l’amplification trame reposait sur deux transistors GD 241 ou GD 243, selon le type de déflexion. Ce montage évoluera ensuite vers l’association GD 241A + GD 241B, puis vers des PT 1080A + PT 1080B, généralisés à l’ensemble du parc, avec une fiabilité simplement correcte. Le premier transistor assurait le rôle de driver pour le second, qui constituait l’étage final, tout en contribuant également à une amplification trame complémentaire. L’architecture du montage permettait aux deux transistors de se répartir équitablement le courant de déflexion, lequel traversait un condensateur à surveiller souvent nommé C474, de 1000 à 2200 µF 40 V, selon le type d'écran utilisé.

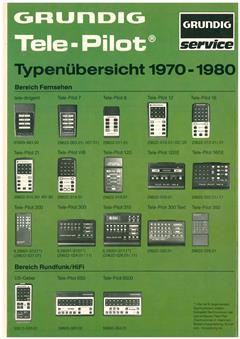

Les téléviseurs couleur adoptèrent d’abord un clavier mécanique sous différents formats. Puis vint une version plus moderne également en TV monochrome, à touches sensitives souvent à sept puis huit programmes (voir dossier programmateur), permettant de commander l’appareil d’un simple effleurement. Hélas, les environnements de cuisine, souvent gras et humides, pouvaient provoquer des changements de programme intempestifs, véritable bête noire des seventies. Ce dispositif digital décliné en plusieurs variantes reposait sur un compteur à bascules, un décodeur et quelques commutateurs électroniques. Les télécommandes à ultrasons, d’abord baptisées télé-dirigent, apparurent ensuite avec les TP 7 et TP 12 (voir dossier Télépilot 12). Il fallut attendre 1976 pour bénéficier des TLC infrarouges, telles que les premières TP 8 et TP 21 plus pratiques, plus fiables, et moins sujettes aux perturbations avec les voisins ou certains animaux domestiques. L’ensemble de ces TVC intégrait également une correction d’effet de drapeau en lecture AV.

L’évolution des châssis français à thyristors suivit une trajectoire tranquille de 1972 à 1980, sans bouleversements notables, jusqu’à l’introduction, en 1977, d’un troisième thyristor dans l’étage de puissance horizontale, de la recherche des canaux par synthèse de tension, puis de fréquence, et de la péritel vers 1979, marquant un tournant plus significatif.

- Le tuner conserva une architecture globalement similaire. Ce n’est qu’à la fin des années 1970 que les transistors HF à effet de champ à double grille firent leur apparition, optimisant l’efficacité du CAG.

- Côté FI son, les circuits intégrés employés restèrent centrés sur les TBA 400, puis le TDA 1048.

- Pour la FI vidéo, les TBA 440C et TBA 1440(G) furent les plus couramment utilisés.

- La chroma SECAM s’appuya principalement sur l’ensemble TCA 640/650, avant de basculer, en fin de parcours, vers le TDA 3520. Quant au traitement PAL, il fut fréquemment confié au TBA 540.

- Le module vidéo reposa durablement sur le TBA 920 (+ TCA 660), remplacé tardivement par le TDA 2800, voire par le TDA 3501.

- La commande ligne fut initialement assurée par l’indéfectible TBA 920, relayée sur le tard par le TDA 2593.

- La commande trame, quant à elle, fait l’objet d’un chapitre complet ci-dessus, avec notamment l’usage d’un transistor unijonction.

Le BF reposait fréquemment sur le vénérable TBA 800, parfois supplée par le SN76013ND(G). En fin de décennie, certains haut de gamme nécessitant davantage de puissance adoptèrent le TDA 2030, voire, plus rarement, un véritable amplificateur push-pull de classe B mono.

- Le clavier sensitif et son principe de fonctionnement méritent également un chapitre spécifique (ci-dessus), tant leur intégration participa longtemps à la modernisation d’ensemble.

- Enfin, et toujours en 1977, les téléviseurs haut de gamme à télécommande adoptèrent la synthèse de fréquence (Station Computer), développée en collaboration avec Texas Instruments puis Siemens, un gage de sérieux. Les modèles basiques, également équipés d’une TLC, se contentaient de la synthèse de tension (Kanal-Suchlauf). Certains intégraient même des jeux (Pelote, Squash, Tennis, Football...) via des cartouches à insérer. Les circuits intégrés "2.0" dédiés aux deux types de synthèse étaient trop spécifiques pour être remplacés à l'unité sans un minimum de connaissances. Grundig favorisait alors l’échange standard des modules, au grand bonheur des dépanneurs non initiés.

Une transition salvatrice constatée dans la deuxième moitié des années 70, avec en prime quelques thyristors supplémentaires.

Doté d'un nouvel écran de 47 cm (1977), le Super Color 1830 comblait l’écart entre les diagonales de 42 et 51 cm, élargissant ainsi la gamme de portables couleur de la marque. Mais derrière cette avancée commerciale, en apparence anecdotique, se profilait une transformation plus profonde. Depuis le premier portatif allemand (1973/74), Super Color 1510, le châssis à structure très compacte évoluait pour accueillir des tubes à convergences dynamiques totalement intégrées au déflecteur, permettant une nouvelle régulation du balayage horizontal. Le circuit originel à deux thyristors, alimenté sans régulation stabilisée du +A, bénéficiait déjà d’un dispositif en boucle fermée (tolérant ±15 % autour de 220 V) assurant la constance de la largeur d’image, de la haute tension et des tensions dérivées, y compris celle du chauffage tube. Ce rôle, assuré à l'époque dans la partie puissance ligne par un transducteur renvoyant l’excédent d’énergie à chaque période (régulation par courant de retour), fut remplacé par un troisième thyristor, modulé en phase, ne délivrant que l’énergie strictement nécessaire (régulation par courant d’alimentation). Ce nouveau principe, économe, autorisait l’emploi de composants résonants plus compacts (notamment des inductances), réduisant les pertes et limitant la tension de commutation en cas de surtension secteur (de 600 à 450 V). L’étage de déflexion, quant à lui, restait inchangé, mais désormais fiabilisé. A noter également, sur les châssis principalement français pour grands écrans, une correction E/O commandée elle aussi par thyristor après 1975.

Ce nouveau châssis de 77, adapté entre autres aux 18 pouces, introduisait également une gestion de la déflexion verticale sur module à l’intégration renforcée. Le TDA1170, inédit, réunissait toutes les fonctions : de l’entrée synchro à l’alimentation flyback, incluant l’étage de puissance. Peu catholique à mes yeux, il se montrait pourtant d’une remarquable sobriété énergétique, avec une dissipation minimale et une élévation thermique ne dépassant pas 40 °C sous bonne ventilation. Notez que le transistor unijonction utilisé en oscillateur était ici abandonné.

Pour clore cette évolution salutaire, on observait, sur les châssis à petits tubes, l’arrivée d’un thyristor supplémentaire dans l’alimentation, distinct du disjoncteur toujours présent sur le +A. Son utilisation répondait à la norme DIN EN 50006, limitant les harmoniques secteur que le téléviseur pouvait renvoyer sur le réseau EDF. L’adoption d’un redresseur en pont, plus conforme qu’une simple alternance, imposait toutefois un démarrage repensé. Les tensions alternatives, plus proches du potentiel de masse, rendaient coûteuse la génération du +B par un condensateur de plus forte capacité. Ce nouveau thyristor permettait alors d’amorcer le balayage horizontal. Une fois le régime établi (présence du +F), la tension de démarrage devenait inutile et était neutralisée.

A l’instar du CAB10 de Thomson ou de son équivalent ultérieur chez ITT Océanic, au travers du châssis 110° P.I.L. Tore/Tore, leur deuxième génération, le balayage ligne à thyristors portait déjà une réputation si sulfureuse qu’il restera, pour beaucoup, perçu comme un fardeau, en particulier sur les grands écrans. La version ITT Océanic, comme en témoigne ici son dossier de dépannage, révélateur de la fiabilité toute relative de son balayage ligne, n’incita guère à la réhabilitation du concept une fois la défiance installée.

On peut supposer que le coût de fabrication a également pesé dans la décision d’introduire, dès 1981 chez Grundig, un balayage ligne par transistor associé à une alimentation à découpage, alors même que l’abandon du standard 819 lignes et une meilleure maîtrise des thyristors auraient, de facto, pu encore en améliorer la fiabilité. Nous ne le saurons jamais…

RVB

La transition vers la couleur à Creutzwald s’opéra en 1972. En début de production, quelques modèles furent équipés de tubes cathodiques Delta (comme le A66 410X), mais Grundig adopta rapidement les tubes In-Line disponibles sur le marché. Ces derniers offraient un net avantage en matière de simplicité et d’économie dans la conception des téléviseurs couleur à tube 110°. Il fallut attendre une année supplémentaire pour que les petites lucarnes bénéficient, elles aussi, de ce type de châssis, le plus souvent dotées d’écrans d’origine asiatique. Vinrent ensuite les tubes PIL, suivis par le lancement du 20AX de Philips. Le parc cathodique s’émancipa progressivement des derniers réglages de convergence, ceux-ci étant entièrement intégrés au déflecteur à la fin des années 1970. L’industriel allemand ne fut toutefois pas à l’abri de quelques écrans de piètre qualité ou mal exploités, entraînant une image prématurément "rincée". Vous pouvez consulter, sur votre gauche, les deux documents de formation de la marque, ainsi que mon propre résumé à vocation généraliste sur le tube cathodique couleur.

La technique modulaire du SUPER COLOR à thyristors facilita la maintenance en permettant un remplacement rapide des modules enfichables, assurant ainsi une remise en service rapide, du moins en théorie. Le Diagnostic Adapter, ou Diagnose System, ou encore Diagnostic-system, permettait de visualiser simultanément les tensions d’alimentation, le fonctionnement des bases de temps et les défaillances éventuelles de modules, évitant de longues mesures dispersées sur le châssis. Son usage était simplifié par un système de diodes dont l’extinction guidait le diagnostic. Cette aide à la maintenance fut principalement disponible durant les années 1970. Certains la jugeaient utile, d'autres moins ! Vous trouverez à votre gauche le dossier de formation Grundig à ce sujet, sans oublier un extrait du magazine Le Haut-Parleur N° 1499 de 1975 qui est loin d'être inintéressant.

Merci à Jean-Louis, ancien de Creutzwald, pour son œil critique et ses nombreux documents, et merci à vous de m’avoir lu.

RVB.

Inspiré d’une technologie développée aux Etats-Unis par RCA, Grundig allait exploiter le balayage ligne à thyristors pendant une décennie, avec des résultats inégaux. Retrouvez les supports de formation de l’époque, accompagnés du plusieurs articles du magazine le Haut parleur ainsi que mon humble résumé. Sans oublier la méthode de dépannage allemande de 1978. Si la fiabilité laissait parfois à désirer, la cause résidait au départ non pas dans la théorie, mais tenait à la qualité discutable des premiers thyristors 16410 et 16411, ainsi que de certains condensateurs de l’étage de puissance, le tout évoluant dans un environnement thermique pénalisant et soumis à une commutation 819 / 625 lignes peu favorable à la robustesse de l’ensemble. Ajoutez à cela des soudures légères, et l’on obtenait un cocktail propice à une carbonisation rapide de la bakélite, surtout en l’absence de surveillance rigoureuse. La génération suivante de thyristors, les 17036 et 17037, s’avéra bien plus fiable dans la seconde moitié des années 1970.