Chassis Mini-CR bientôt disponible.

Châssis F bientôt disponible.

Mise à jour du 08/05/2025

Les châssis M4 (90°) et F4 (110°)

1986 - 1989

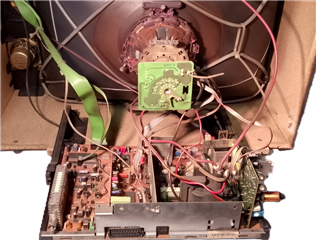

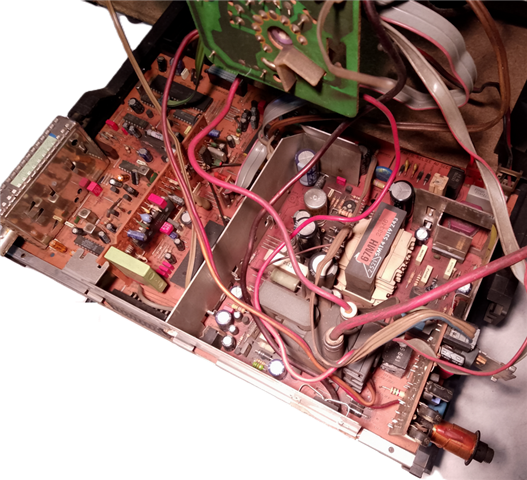

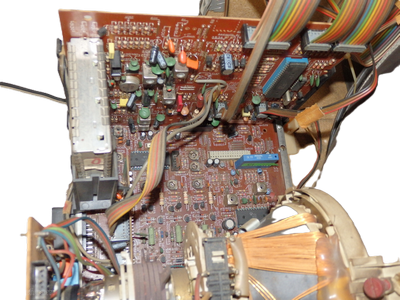

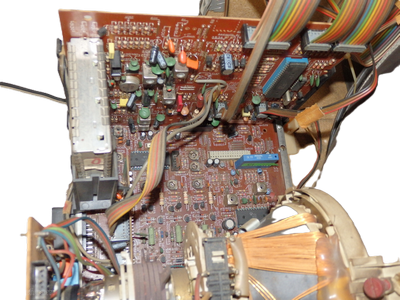

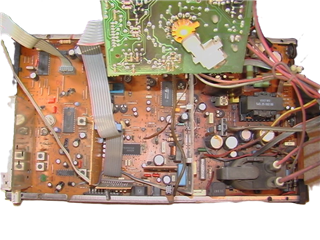

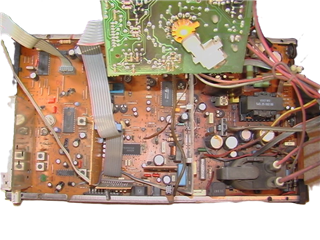

Les châssis M4 (90°) et F4 (110°) marquaient une avancée significative en introduisant, pour la première fois chez Océanic, le bus I²C, permettant l’exploitation de l’interface IC SAB 3037. Bien que les SMD fussent encore absents, les MELF étaient, hélas, déjà bien présents. L'image demeurait respectable, avec toujours des noirs profonds, signature emblématique de cette marque française.

L’alimentation s’appuyait désormais sur le TEA 2019, avec une régulation assurée par optocoupleur(s). La version stéréo haut de gamme Equinoxe allait même jusqu’à en ajouter une deuxième, toujours à découpage, pour répondre aux besoins énergétiques élevés de l’ampli BF équipé de deux TDA 2040. Une erreur de jeunesse obligea le constructeur à remplacer le transistor ligne Texas R3367 par un S2055, associé à un driver ligne par transformateur, ce qui renforça la robustesse de l’étage (châssis indice 4). Le tout soutenu par un THT d'une solidité raisonnable. L’alimentation bénéficia, elle aussi, d’une correction. Cependant, les déboires liés à la stabilité et à la maintenance de ce concept conduiront Océanic à se tourner, pour le châssis suivant, vers une solution plus éprouvée reposant sur le TDA 4601D. Les diodes BY 299 restaient majoritairement employées dans les secondaires. Du côté de la gestion, dorénavant associée à la synthèse de fréquence généralisée, le processeur MAB8421 de Philips et son EEPROM PCD 8575 se distinguèrent par leur constance de fonctionnement. La partie HF, avec son tuner et FI comprenant le TDA 2543 pour le son et le TDA 2549P pour l’image, offrait globalement une sensibilité satisfaisante, bien qu’un signal légèrement perturbé puisse encore entraîner un décrochement en chroma. Enfin, le haut du panier monophonique proposait une commande de tonalité spécifique, gérée par un TDA8420 et exploitant une TLC 339B à 29 touches avec contrôle des graves et des aigus : le grand luxe à l’époque, tout en conservant le même ampli BF que sur le M3.

La gestion de la trame était assurée par le fidèle TDA 8170. Les synchros étaient prises en charge par le TDA 8185, un composant de qualité moyenne. Le traitement vidéo était quasiment identique à celui du M3. Comme pour son prédécesseur, il valait mieux éviter de le faire fonctionner pendant de longues heures, car la bakélite noircissait encore plus rapidement que sur les M3/F3. Le CI tube en était la première victime... D’après mes souvenirs, ce châssis fut le moins fiable des trois et celui que je détestais le plus.

Créative Commons CC BY - NC. 2009. Pas d'utilisation commerciale. Grundig passion. RVB - CHARLEVILLE-MEZIERES (08) et CHAUMONT (52)

L'histoire OCEANIC en quelques publicités ci-dessous.

Pour passer à la photo suivante, cliquez sur le côté droit à l’intérieur de l’image, ou sur le côté gauche pour revenir. En survolant l’affichage, une barre de navigation apparaîtra en haut, vous permettant d’activer la lecture automatique du diaporama. Vous pouvez également utiliser la frise à curseur située sous la photo pour en sélectionner une directement. Bonne exploration nostalgique !

Publicité télévisée de 1986

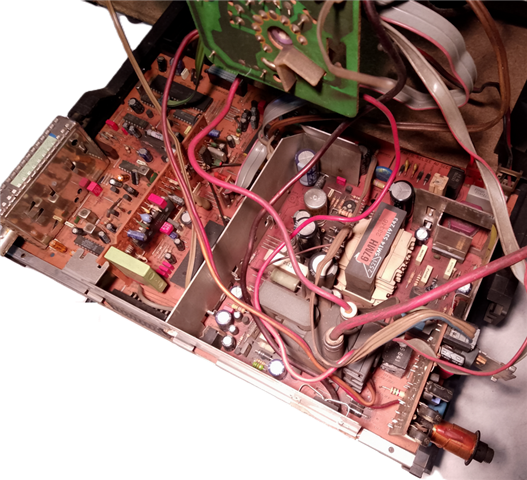

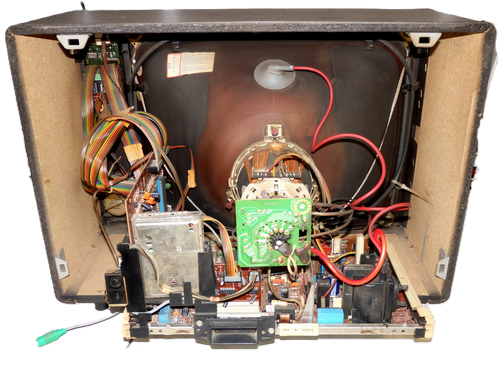

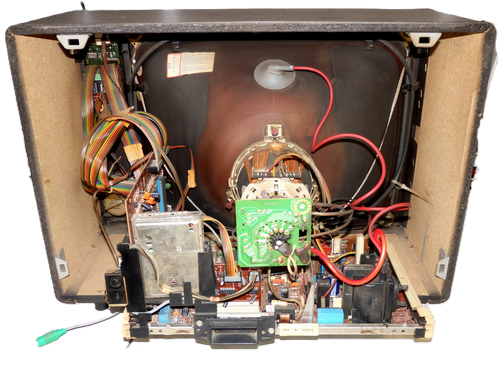

OCEANIC Equinoxe châssis F4.

OCEANIC, un acteur français de la radio et de la télévision, avant son rachat par ITT, NOKIA puis ELECTROLUX.

Trois familles de châssis TV en détail : M3/F3, M4/F4, M5/F5 - Témoins d'une époque avec Sonolor.

Roger Toutain fonde Océanic Radio dans les années 1930. Avant la Seconde Guerre mondiale, l’entreprise commercialise un unique poste de radio. L’activité reprend pleinement en 1949, contribuant à l’histoire de l’électronique par des innovations dans les domaines de la radio et, plus tard, de la télévision.

L'année 1966 voit l'intégration d'Océanic dans le giron du groupe américain ITT (International Telephone & Telegraph), donnant ainsi naissance à ITT Océanic. Cette réorganisation s'accompagne d'une fusion partielle puis totale avec Sonolor, initiée vers 1970, une autre société française de téléviseurs, dont les dernières activités, principalement centrées sur la fabrication d'autoradios à La Courneuve, déclinent avant de cesser à la fin des seventies. Bien que le nom Sonolor soit maintenu pour certains téléviseurs destinés aux hypermarchés, à l'instar de la sous-marque Grandin à une époque, Océanic reste réservé aux réseaux de distribution traditionnels.

L’usine de Chartres, inaugurée au milieu des années 1960, joue un rôle clé dans la production de téléviseurs noir et blanc, puis couleur, principalement de tailles moyennes (jusqu’à 56 cm initialement, puis 67 cm). Les petits formats sont quant à eux importés d’Asie. Avec une superficie de 25 000 m², ce site se distingue par un haut degré d’automatisation et des standards de qualité exigeants. Il conserve l’appellation ITT Océanic jusqu’en 1979, avant de redevenir simplement Océanic.

En 1987, Nokia, alors troisième constructeur européen d’électronique grand public, acquiert Océanic. Trois ans plus tard, sa gestion est confiée à la société suédoise Electrolux, sous laquelle elle prend le statut d’Océanic S.A. L’usine de Chartres emploie jusqu’à 2000 personnes, mais ferme définitivement à l’été 1992.

Dans les années 1990, Océanic annonce le développement de téléviseurs au format 16/9, avec notamment un modèle de 91 cm, et s’investit dans les prémices de la haute définition (HD). Cependant, l'enseigne entre progressivement en déclin jusqu’à sa relance en 2005 avec une gamme d’écrans plats. En 2007, elle est reprise par Pro-Trade, une société spécialisée dans l’électroménager et le multimédia, mais fait faillite peu après. Aujourd’hui, la marque est distribuée par une plateforme bien connue de vente en ligne. Ses produits, fabriqués dans l’usine turque Vestel, se positionnent sur le segment des téléviseurs à bas coût, ne conservant de français que le nom.

Il convient de rappeler qu'ITT Océanic avait commercialisé deux générations de châssis à thyristors, dont la fiabilité demeurait toute relative. La rumeur veut que l'ingénieur à l'origine de "l'entité maléfique" CAB 10 chez Thomson, licencié pour sa technicité "clairvoyante" et l'augmentation du chiffre d'affaires des vendeurs d'extincteurs, ait ensuite été recruté au sein de l'usine d'Eure-et-Loir pour reproduire un procédé de balayage ligne tout aussi calamiteux. Celui-ci s'inspirait toujours du modèle américain RCA, que même Grundig adoptera, avec toutefois un peu plus de succès en fin de carrière.

Vous pouvez ci-dessous consulter le dossier de formation du P.I.L. 90° à thyristors de 1975, ainsi que celui de son grand frère Delta 110° de 1974. Suivent le schéma du châssis 110° P.I.L. Tore Tore de deuxième génération, proposé entre 1977 et 1979, accompagné de son dossier de dépannage, particulièrement éloquent sur les limites du système. Ce châssis fut remplacé par le Mini CR, qualifié "anti-panne", un surnom qui prenait tout son sens après les déboires rencontrés avec ses prédécesseurs. Il ne pouvait, de toute évidence, qu’apporter une amélioration. La génération Mini châssis et F viendra clore cette première rubrique consacrée aux TV couleur du Centre-Val de Loire, avant d’aborder plus en détail les M3/F3, M4/F4 et M5/F5. Tous les documents papier en ma possession seront prochainement numérisés et viendront enrichir cette page. Un peu de patience ! RVB.

Les châssis M5 (90°) et F5 (110°)

1989 - 1990

Les derniers des Mohicans abandonnaient le clavier de commandes pour ne conserver que les deux fonctions principales en façade (volume et programme) via quatre touches à voir en haut à droite. Sans télécommande, il devenait donc impossible de modifier l'image ou de régler une chaîne... Des économies de bout de chandelle particulièrement pénibles, typiques des pratiques de l'époque.

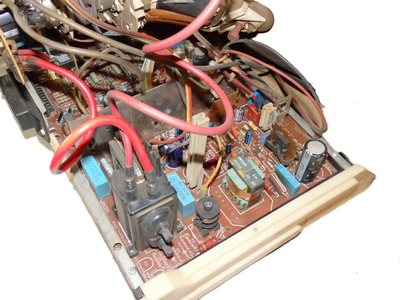

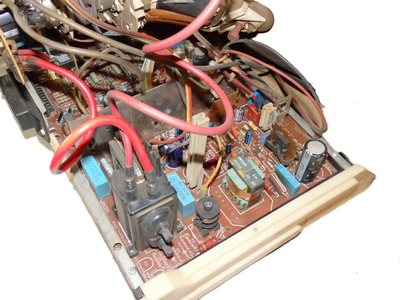

Cette ultime famille de châssis Océanic M5/F5 faisait machine arrière en matière d'alimentation, dans le but d'effacer l'échec du TEA 2019. Ainsi, le retour du TDA 4601D (cette fois avec optocoupleur) était très apprécié. Bien que les composants MELF proliféraient, les SMD se faisaient heureusement encore attendre. L'image proposée était dans la lignée des séries précédentes, tout à fait respectable. Le processeur n'était plus un Philips, mais semblait provenir directement de chez Nokia (CCU OC xx). L'EEPROM MDA 2062 ne fera pas parler d'elle. Les étages HF et FI (TDA 2148 pour le son et TDA 4453 pour la vidéo) se comportaient dignement. L'indétrônable amplificateur audio TDA 1013 poursuivait sa carrière sans faux pas, avant de la conclure avec le châssis suivant (Euro-mono).

Le TDA 8170 restait performant dans l'étage trame, tandis que le TDA 8185 demeurait inchangé. La partie ligne conservait son montage classique, avec un THT globalement fiable, au grand bonheur des revendeurs. En gestion vidéo, le TEA 5031(C) cédait sa place au TEA 4646B, sans entraîner de problèmes notables. L'amplificateur RVB n'était plus géré par des transistors sur le CI tube, mais par un TEA 5101A sur le châssis principal. Cette nouveauté, adoptée aussi par Grundig, entraîna quelques soucis. Océanic avait choisi de ne pas adopter le TEA 5101A/D, doté d'une protection par diodes internes contre un flash positif du tube, ce qui affecta légèrement la fiabilité de ces châssis. Je ne suis cependant pas certain que cette dernière version ait été disponible en 1989. Enfin, la platine CI tube respirait, évitant la carbonisation après quelques années de fonctionnement, contrairement aux châssis M4/F4, désormais dépourvue de transistors.

Océanic marquait la fin de son indépendance. Les générations suivantes se métamorphosaient en purs produits Nokia (Euro-mono, Euro-stéréo, Monoplus, Stéréoplus...), que je trouve encore aujourd'hui particulièrement antipathiques.

Astuce. Pour les identifier, c'est très simple :

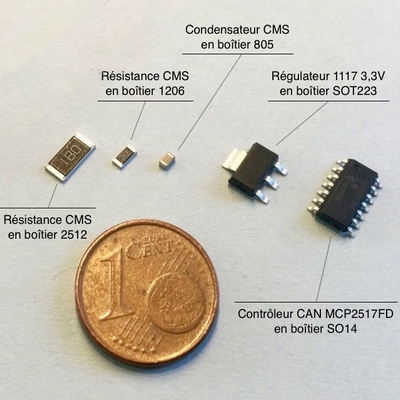

Les M3/F3 disposent d'un tuner logé sur le module FI vertical, tandis que les transistors dédiés à l'attaque des cathodes se trouvent sur le châssis principal. Le CI tube ne comporte ni transistors ni composants MELF.

Les M4/F4 intègrent leur tuner directement sur le châssis principal, alors que les transistors chargés de commander les cathodes sont situés sur le CI tube, lequel comporte des composants MELF.

Les M5/F5 montent également leur tuner sur le châssis principal, qui héberge par ailleurs le TEA 5101A, chargé de piloter les cathodes. Comme sur les M3/F3, le CI tube ne comporte ni transistors ni composants MELF.

Les châssis M3 (90°) et F3 (110°)

1984 - 1986

Les châssis M3 (90°) et F3 (110°), commercialisés entre 1984 et 1986, étaient appréciés pour leur bon rapport qualité-prix. Disponibles en versions manuelle ou à télécommande, ils ne comportaient ni composants MELF (Metal Electrode Leadless Face = résistances, condensateurs et diodes de taille classique montés en surface) ni SMD (Surface-Mounted Devices = petits éléments passifs et actifs montés en surface). Principaux atouts des M3 F3 : une restitution des noirs appréciable et une conception électronique des plus simples.

L’alimentation à découpage, basée sur le TDA4601, se montrait discrète, fidèle à sa réputation. Les diodes des secondaires (BY299) étaient pratiques à stocker. Le processeur SAA1290, chargé de la synthèse de tension, fonctionnait sans histoire (hors flash tube), épaulé par son EEPROM MDA2061. Le haut de gamme Equinoxe, puis la génération Multinormes, héritèrent de la synthèse de fréquence (uP : MAA4005), tout comme quelques rares F3 France en version Océanic mono. Le tuner et la FI se caractérisaient par une sensibilité limitée au signal SECAM, avec des décrochages fréquents en cas de réception faible ou d’échos marqués, sans que cela soit rédhibitoire (FI son : TDA4445F ; image : TDA4429T). J’ai eu l’occasion de posséder un M3 dans ma chambre, avec une installation d’antenne externe improvisée. A noter qu’avec mon réémetteur anémique (Sury 08), le SECAM (TEA5630) montrait une certaine instabilité, décrochant fréquemment, là où un Grundig, plus onéreux il est vrai, fonctionnait parfaitement. Des modifications ultérieures furent proposées.

Les balayages trame (TDA 1670) et ligne, ce dernier doté d’un transistor dédié, se montraient globalement fiables, en dépit d’un THT encore perfectible. Il intégrait néanmoins un tripleur, un atout encore rare chez les concurrents, qui permettait de faire oublier les amorçages fréquents. Grundig, par exemple, n’adoptera cette configuration qu’en 1990, sur ses châssis 50 Hz de la série CUC 4000. Le bloc de synchronisation, articulé autour du très répandu TDA 2593F, et la gestion vidéo avec cut-off automatique, confiée au TEA 5031, inspiraient également confiance. En somme, un châssis capable d’assurer plusieurs années de service, à condition de refaire régulièrement les soudures, pour peu que le tube fût de bonne qualité, ce qui n’était pas systématiquement le cas. On n’y trouvait d’ailleurs pas d’écrans Philips, pourtant désormais autoconvergeants (30 AX encore appelés A 540X dès 1979), mais des tubes concurrents de type PIL souvent moins coûteux (SEL, Hitachi, Vidéocolor...). On pouvait toutefois déplorer sur ce châssis, en cas de fonctionnement prolongé, une tendance marquée de la bakélite à se carboniser rapidement. Le son, pour sa part, reposait sur le très basique, mais fiable TDA 1035. Enfin, les plus nostalgiques se souviendront sans doute de l’étonnant TV 56 OC 9750 PRT, reconnaissable à son alarme volumétrique intégrée (voir schéma ci-dessous).

Publicité télévisée (1983-1984) de transition avant le châssis F3 Océanic.

Publicité télévisée ITT OCEANIC avec 2 cassettes encastrables : télécommande et un ensemble de 8 jeux (1978/79)

Téléviseur OCEANIC 63OC2001.

Merci à Olivier.