Retrouvez les revues françaises TV-VIDEO GRUNDIG de 1983 à 1985, en cliquant sur une des couvertures et consultez l'historique ci-dessous. Chaque exemple en gras, a sa photo en médaillon qu'il suffit de survoler pour identification et cliquer pour agrandir. Mon avis de technicien est affiché via une à cinq étoiles sur chaque photo.

Avant d'attaquer dès 1983, ma première année de travail essentiellement pour Grundig France, une petite piqure de rappel sur les éléments constitutifs d'un téléviseur des années 80 en PDF ci-dessous:

► L'essentiel des éléments d'un téléviseur couleur (hors écran) en PDF ici.

► Rappel du principe de base d'un tube cathodique couleur en PDF ici.

► Découvrez ma chronologie du multimédia.

Petit aparté.

Au fil des décennies, et depuis les années 80, Grundig s'est forgé une réputation en proposant des produits de qualité, à condition d'appliquer les modifications techniques préconisées par la marque à postériori. Cela témoigne de l'engagement de l'entreprise envers le suivi attentif de ses appareils. Toutefois, cela soulève également la question du manque de tests sur le terrain. Mis à part ce léger reproche, Grundig était une marque remarquable.

Mes premiers pas en télévision.

■ En 1969, j'avais 5 ans. Ma mère m'avait surpris à "allumer" la télévision familiale PHILIPS qui ne pouvait recevoir que la première chaîne de l'ORTF en 819 lignes. Mes parents l'avaient acquise peu à peu en alimentant chaque jour le monnayeur installé sur l'interrupteur secteur. Mais je ne regardais pas l'écran en permanence. Je montais sur une chaise pour observer à travers son capot arrière, tous ces inexplicables points lumineux orange avec leur odeur et leur chaleur particulières. J'ignorais, bien entendu, l'utilité de cet amoncellement de lampes.

■ Mon père décida de remplacer notre vénérable brontosaure Philips par un Visseaux toujours monochrome en 1973. Celui-ci était enfin compatible UHF/VHF 819/625 lignes et muni d'un clavier à 6 touches bien pratique, comparé à certains rotacteurs d'un autre temps. A la fin des seventies, notre TV céda sa place à un Téléavia encore noir et blanc, dont vous trouverez l'équivalence photo en Pathé Marconi ici.

■ C'était l'époque où un camarade de classe me confiait regarder Télé Luxembourg plus souvent que les chaînes françaises. Son paternel s'était accoutumé, depuis sa création en 1955, à regarder quotidiennement cette chaîne luxembourgeoise qui, d’après lui, deviendra de plus en plus intéressante au fil du temps. Il possédait un téléviseur Barco belge multinormes qui m'impressionnait de par son armada de touches. Les Ardennes profitèrent donc d'une chaine étrangère francophone 4 ans avant la mise en service de notre réémetteur de Sury Charleville pour la première chaine RTF. Je rappelle que Télé Luxembourg a officié de 1955 à 1972 en 819 lignes noir et blanc canal E7 à bande étroite, limitant sa qualité d'image et officiellement pour la seule Belgique. Lui succèdera RTL Télé Luxembourg pour une décennie. Avec cette particularité d'émettre toujours en 819 lignes noir et blanc belge + 625 lignes SECAM canal 21 pour le nord-est de la France + 625 lignes PAL canal 27 belge.

■ Mes parents n'avaient jamais voulu de Télé Luxembourg, mais j'étais obsédé par toutes ces installations d'antennes, partout autour de moi, dans les années 70. 3 modèles spécifiques étaient nécessaires afin d'assurer la réception de l'ensemble. Il y en avait pour tous les gouts. Des mixtes ou séparées pour nos 3 chaines nationales, mais toujours avec coupleur UHF/VHF. La une de l'époque héritait d'une large antenne verticale VHF bande III F8 et les deux autres, d'une variante plus raisonnable en bande IV (canaux 23 et 26). Sans oublier une version monocanal imposante et spécifique pour Télé Luxembourg canal 21 au sommet du mât avec descente directe du câble que Tonna et Portenseigne vendront en très grande majorité dans les Ardennes entre autres. Il faut dire que le triplet de séparation n'était pas respecté entre RTL canal 21 et la deuxième chaine de l'ORTF canal 23 chez moi. Le fait de connecter le bon câble d'antenne en fonction de son programme était chose courante. Peu pratique, mais efficace contre les moirages. Dans le temps, on pouvait se le permettre. Ce n'était pas encore la folie du zapping par la télécommande. Il n'était pas inhabituel de voir quelques installations d'antennes perchées à une hauteur imposante de la faitière de toit pour une meilleure réception. Haubaner l'ensemble à plusieurs niveaux pour une rigidité parfaite du mât devenait obligatoire. Curieusement, les Ardennais étaient moins friands de la RTB, plus tard baptisée RTB1 puis RTBF 1. A ma connaissance, personne n'a cherché à la capter dès que ce fut possible. Encore un mystère. Et la non-possession d'un TV multinormes n'était pas la cause principale. C'était vraisemblablement idéologique ou culturel.

■ Pour son mariage, ma sœur reçut en cadeau, un CAD8 Pathé Marconi 67cm je crois, avec son gros clavier à 6 touches noires ou chromées, je ne me souviens plus trop. Il dissimulait les incontournables EL 519 et EY 500. Comme bonus, j'avais enfin la réception de RTL Télévision couleur que je regardais du haut de mes 14 ans avec grand plaisir en soirée quand ma frangine était absente. Le démarrage du télé était vraiment impressionnant par ce bruit spécifique de la démagnétisation. Ca donnait l'impression de vider de toute son énergie, notre centrale nucléaire à Chooz. Je me rappelle aussi l'ampli 22dB sans doute Elap en haut du mât et son alimentation derrière le téléviseur pour recevoir le canal 21. La distance entre Charleville-Mézières et Dudelange à vol d'oiseau est de 100km. La puissance d'émission de l'émetteur luxembourgeois était de 1000/100 kW image/son. L'amplification du signal était donc obligatoire. Que de souvenirs. Ca a perduré jusqu’à ce qu'un pilote de l'armée de l'air belge heurte l'émetteur en juillet 1981, le tuant sur le coup ainsi que les deux personnes présentes.

■ A l'âge de 17 ans, je décidais d'explorer cette technologie télévisuelle dont j'ignorais absolument tout. Je venais de récupérer un téléviseur à thyristors quasi neuf Super Color 5309 FR Grundig de 66cm à clavier d'une certaine classe. Le tripatouiller m'impressionnait toujours et j'en ai fait fondre des fusibles...

■ Et c'est en 1983, par l'intermédiaire de Monsieur Pierre Moreau, le technicien itinérant de chez Grundig pour le 08, que je me suis fait mettre le pied à l'étrier en prenant mon premier abonnement technique chez ce constructeur d'outre-Rhin. Il fut le premier à m'expliquer comment contrôler rapidement le rendement d’un tube couleur sans matériel spécifique. Après vérification des alimentations sur la TRC, il suffisait de dessouder les 3 cathodes du tube et les relier à la masse au moyen de résistances de 2.2Mo. Démarrer ensuite le téléviseur. Sur un tube neuf, on mesurait sur chaque cathode, 100V pour 100% d'efficacité par canon. Une tension de 50V équivalait donc approximativement à un débit de 50%. Pratique et rapide. Cette méthode me sera d'ailleurs confirmée plus tard par Bernard Lefort, formateur Grundig, qui l'intégrera dans son aide à la maintenance. J'étais désormais atteint de la "grundigolophagie", maladie incurable dont on sort probablement fou ou les pieds devant...

Mon plus grand regret.

Avoir refusé à Monsieur Philippe Lecoq, Directeur technique de Grundig France dans les années 90, sa proposition d'assurer la Hotline téléphonique de la marque d'outre-Rhin chaque matin pour les "grands comptes" (hors traditionnels). Cela aurait uniquement profité financièrement à mon employeur sans la moindre reconnaissance pécuniaire pour ma pomme. Ca ne s'est donc pas fait… Et je le regrette amèrement avec le recul pour le volet pédagogique.

Dossier spécial sur les téléviseurs Monolith Grundig commercialisés en France entre 1982 et 1995.

Les anciens se feront un malin plaisir de redécouvrir la légende des téléviseurs Grundig français Monolith et leurs schémas techniques respectifs en cliquant ici. Le véritable savoir-faire de la marque jusqu'à l'arrivée décevante du premier TV 100Hz M70-100 HDQ de 1990. La transition technologique inévitable des années 90 allait faire naître le nouveau concept Mégatron dès 1994 pour mieux abandonner l'entité Monolith en fin d'année 1995... Et ce fut bien dommage!

Dossier spécial sur les radios Satellit Grundig commercialisées entre 1964 et 2008.

Vous trouverez en cliquant ici un résumé des radios "Satellit" Grundig, le fleuron de la marque qui enchantera de nombreuses années les radios amateurs et clients avertis.

Clarification concernant les disparités entre les dates de sortie réelles et mes classements des différents châssis :

En France, la marque au trèfle avait souvent pour tradition de dévoiler ses nouvelles gammes TV Vidéo vers la fin de l'année, ce que je considère, comme appartenant à l'année "pleine" suivante. A titre d'exemple, le DIGI 100, dernier 100 Hz de conception allemande lancé en France fin 2001, est, à mes yeux, une création de 2002 et sera donc classé comme tel sur Grundig Passion.

Sur un téléviseur Grundig, il est toujours prudent de respecter quelques règles de base avant de restituer l'appareil à son propriétaire :

■ Refaire toutes les soudures dans l'alimentation et les renforcer sur la partie primaire, transfo et régulateurs.

■ Refaire toutes les soudures de l'ampli trame et de l'étage ligne sans hésiter de les renforcer sur le THT, transistor ligne et capacités attenantes.

■ Refaire toutes les soudures sur le CI tube sans oublier, et c'est important, le connecteur des câbles de balayages sur le déflecteur s'il existe.

■ En cas d'exposition à l'humidité, un châssis couleur Grundig fabriqué après la fin des années 80 pouvait présenter une perte de la netteté, principalement sur un tube en 110° et au démarrage. Il était et demeure toujours essentiel de remplacer le support du tube mal calibré côté focalisation, de marque K & B, par une version exclusivement de marque Hosiden, identifiable par sa matière opaque. Le comportement du CUC 5000 était différent. L'écran s'obscurcissait, mais l'OSD restait toujours actif. Les impulsions électriques se propageant via le BUS I2C parvenaient même à perturber le télétexte. Il était alors nécessaire de passer du mode TV au mode TXT pendant la panne, puis de revenir en mode TV pour restaurer l'image et ainsi confirmer la défectuosité du support tube.

■ Vérifiez la tension du + A, lumière à zéro. Afin d'éviter tout risque sur l'alimentation pendant la mesure et pour ne pas vivre le 14 juillet avant l'heure, il a toujours été recommandé, en formation, de contrôler cette tension sur le connecteur du déviateur côté châssis (hors CUC 3000 à monotransfo et certains châssis économiques). Cette prise à huit contacts intègre un pont de sécurité, habituellement situé sur ses broches 5 et 6, le point de mesure idéal du + A. En débranchant cette dernière, le balayage ligne est isolé de son alimentation, permettant une maintenance sécurisée sans nécessité de dessouder quoi que ce soit.

■ Une panne erratique heureusement rare était observée chez Grundig. Les téléviseurs de toutes les générations pouvaient se mettre en sécurité sans raison apparente. Il est essentiel de garder à l'esprit que l'information de retour ligne nécessaire au comparateur de phase, souvent prélevée sur la broche L du THT, pouvait parfois poser problème. Cette impulsion variait entre 80 et 110 VCC suivant les châssis, et il était nécessaire de la réduire pour qu'elle puisse être exploitée sans danger par l'électronique (L'). Et c'est là que le bât blesse. Le CUC A traitait cette information quasi en direct. A partir du CUC C, un diviseur capacitif était utilisé. Deux condensateurs étaient donc impliqués dans ce processus, surtout le point "chaud" variant de 150pF à 12.5nF avec une tension de service allant jusqu'à 2KV notamment pour les 100 Hz. Particulièrement sollicité, il pouvait devenir "autocicatrisant" provoquant une mise en sécurité. A compter du CUC 5000, on voyait passer pour la même fonction, une résistance de 1Mo MGW AX VR 37 5% à couche métallique. En raison d'un possible dessertissage susceptible de créer un effet capacitif, elle pouvait entraîner une mise en veille. Pour des raisons évidentes de sécurité, le remplacement du condensateur ou de la résistance se fera toujours à l'identique si vous les trouvez encore. Grundig avait même osé se servir de l'information L' pour la sécurité Ligne (excès d'amplitude) sur certains châssis comme le CUC 6360 via un 142pF FKP1 2KV 2.5%. Comme par hasard, une mise en veille non désirée pouvait se produire sur une image à fort débit (orage à l'écran par exemple) avec un 142pF fatigué !!! En fonctionnement normal, il doit être mesuré 14.2Vcc sur L' entre C518 et C519 d'un CUC 6360. Au delà de 15Vcc = sécurité. Rappelez vous bien de ce symptome dans vos dépannages pour l'ensemble des châssis Grundig.

► Il existe une méthode traditionnelle qui ne nécessite aucun matériel de mesure pour vérifier la sécurité en relation avec l'impulsion de retour ligne. Pour ce faire, éteignez la télévision en utilisant l'interrupteur secteur, débranchez l'antenne, puis rallumez-la et attendez 5 minutes. Ensuite, rebranchez l'antenne. Si le problème est bien lié à la sécurité via l'impulsion de retour ligne, il est fort probable que le téléviseur se mette en sécurité à ce moment-là.

■ Une autre panne vicieuse survenait de temps à autre sur certains châssis CUC 2000 et CUC 3000 en début de production. Elle se manifestait par des coupures d’image aléatoires, tandis que le téléviseur retrouvait un fonctionnement normal lors des démarrages suivants, parfois pendant plusieurs jours consécutifs. Les processeurs exploités reposaient sur le protocole BUS I2C, qui utilisait deux fonctions principales : SDA pour les données et SCL pour l’horloge. Afin de maintenir un niveau logique haut constant, une résistance pull-up de 4,7 kΩ était câblée sur chacune d'entre elles.

Dans certains cas, la ligne d’horloge (SCL) consommait légèrement plus, entraînant une chute de quelques centaines de millivolts, ce qui provoquait cette panne intermittente, n'affectant pas l’ensemble des châssis. Pour corriger ce défaut, les versions concernées furent ajustées en usine, avec un recalibrage de la résistance pull-up SCL (souvent référencée comme R822) à 2,2 kΩ. Il n’était pas nécessaire de modifier la résistance pull-up SDA.

En présence de ce type de symptôme ou par prévention, il reste indispensable de vérifier la valeur de ce composant passif. Celle-ci doit impérativement être de 2,2 kΩ. Ce contrôle préliminaire demeure un réflexe essentiel pour éviter bien des désagréments.

■ Un téléviseur couleur Grundig est systématiquement pourvu de deux freins de faisceaux (à l'exception de rares petits écrans) parmi lesquels le frein de faisceau moyen SB, essentiel pour la surveillance du tube cathodique en fonction du débit, reflétant ainsi la recharge du tripleur (à travers sa borne D puis la broche A du THT intégrant le tripleur à partir du CUC 4000) et donc le contenu moyen de l'image. En cas de luminosité excessive, l'augmentation du courant de faisceau induit une tension de surveillance de plus en plus négative.

Pour maintenir l'équilibre de l'information, une résistance de polarisation est toujours connectée entre la tension + A et le frein de faisceau moyen.

3 mesures différentes peuvent être interprétées :

► 20V = tube éteint.

► Entre 20V et 0V = débit normal du tube jusqu'à la limitation du courant par le frein de faisceau moyen.

► Entre -10V et -40V = mise en sécurité par arrêt du balayage ligne en cas de débit excessif sur tous les châssis Grundig couleur.

En cas de fort débit négatif mesuré sur la ligne SB, condamnant le balayage ligne, deux scénarios s'offrent à vous :

► Soit la résistance de polarisation (identifiée sous les références R502, R536, R541, R587, etc., avec une valeur comprise entre 100Kohms et 680Kohms selon le châssis) est coupée ou présente une valeur fortement augmentée. Il suffit de connecter la ligne SB à la masse secondaire du châssis et redémarrer brièvement le téléviseur. Si le balayage ligne redevient actif sans autre défaut à l'écran (l'image n'aura peut-être pas le contraste et la lumière habituels), remplacez cette résistance défectueuse par une 1 watt.

En agissant ainsi, vous neutralisez la polarité du frein de faisceau moyen et donc sa propre sécurité, sans toutefois perturber les autres dispositifs de protection s'ils existent, dans le but de prévenir toute aggravation des dommages.

► Soit cette manipulation ne résout pas le problème. Il sera alors nécessaire de vérifier le tripleur, le module RVB, la présence du + C sur le CI tube, voire le tube cathodique...

Par ailleurs, il est important de noter que cette sécurité SB passe généralement par une diode Zener (ZPD12 à 36 volts selon le châssis) puis une ou plusieurs TD 041 montées en inverse avant d'atteindre la commande de sécurité ligne. Par conséquent, soyez vigilant lorsque le téléviseur se met en protection de manière erratique ou permanente, car l'une de ces diodes peut fuir ou se mettre en court-circuit.

■ Suivre cette procédure avant de restituer à son propriétaire un téléviseur Grundig équipé du balayage ligne à thyristors. A partir de la deuxième génération de 1973, un disjoncteur, également à thyristor, monté sur module ou sur le châssis principal, assurait la protection du TV en coupant l'alimentation +A en cas de nécessité. Pour vérifier son bon fonctionnement, veuillez procéder aux étapes suivantes :

► Débranchez le téléviseur du secteur.

► Pontez la cathode et la gâchette du thyristor de protection.

► Rebranchez et démarrez le TV.

Si le téléviseur se met en route malgré tout, le thyristor est défectueux, et son remplacement est obligatoire. Il est par ailleurs salutaire d'effectuer une inspection visuelle des composants environnants. Un disjoncteur en bon état contribuera à prévenir tout risque d'odeurs désagréables chez le client, voire un nuage de fumée à fort coefficient de panique, comme dirait l'autre.

■ Remplacer l'interrupteur secteur si le châssis fait partie des CUC 2000 de la deuxième génération (1998) qui finira par avoir son contact fugitif en fuite provoquant une mise en veille, voire une coupure régulière du son sur certains CUC 5000.

■ Relier le saladier du ou des HP à la masse secondaire en soudant un fil entre sa carcasse et sa borne (-) afin d'éviter une mise en veille intempestive (charges statiques). Voir schéma.

■ Relier la ou les grilles métalliques du ou des HP à la masse secondaire du châssis par l'intermédiaire d'un (ou plusieurs) câble incorporant en série 2 résistances au carbone de 10 Mohms 1/2W chacune dans le but d'éviter une mise en veille intempestive (charges statiques). Une cosse à souder du commerce serait préférable afin de rendre le dispositif démontable. Voir note d'information.

■ Sur les châssis équipés d'un récepteur infrarouge encore doté d'un blindage métallique, le relier à la masse de la fixation métallique de l'interrupteur secteur, en suivant scrupuleusement les consignes de sécurité. Ou si vous préférez, assurez-vous qu'il n'y aura pas de liaison entre une masse "froide" et une masse "chaude", auquel cas, c'est totalement proscrit afin de respecter l'isolation électrique. Cette modification empêchera une mise en veille inopinée en raison de l'inévitable accumulation de charges statiques élevées sur le récepteur IR, après une longue période d'inactivité.

■ Quel que soit le modèle de téléviseur fonctionnant à 50 Hz avec un tube cathodique de 110°, il est essentiel de noter que Grundig avait généralement utilisé au départ des transistors de type BU 208 puis 508 A, voire des S 2000 à partir du châssis CUC 2000 de première génération (1986) pour son balayage ligne. Sous certaines conditions (entrée en résonance), ils pouvaient provoquer des bandes centrales et verticales sur l'image, principalement dans les zones claires à froid. Pire, certains téléviseurs étaient tellement perturbés qu'ils n'affichaient la couleur que sur un côté de l'écran au démarrage. Le remède passait obligatoirement par la pose d'un transistor Toshiba 2SD 1432 compatible. Il est important de noter qu'il y avait toujours sur ce type de composant, dans un but de déstockage de la jonction base / émetteur, une résistance interne ou externe d'une centaine d'ohms suivant le fournisseur (entre 40 et 150 ohms). Un mauvais choix pouvait rendre impossible le démarrage sur tous les châssis 110° 50 Hz. Ainsi, il convient d'être prudent, en particulier avec les CUC 78**, particulièrement impactés. Dans tous les cas, un 2SD 1432 sera toujours salutaire.

■ Dans le but d'éliminer les craquements extrêmement pénibles de la caisse en matière synthétique de certains TV après la mise en service ou extinction (coefficient de dilatation différent caisse / couvercle), il est utile :

► si le couvercle s'encastre dans la caisse, de garnir les coins du boitier de 2 bandes de toile adhésive du commerce. Voir note.

► si le couvercle est fixé par des vis, de rajouter une rondelle en caoutchouc du commerce sur chaque vis (entre le dos et le boitier), les visser au maximum et les desserrer légèrement comme indiqué ici.

■ De bien rappeler au client qui possède un TV Grundig haut de gamme à l'ébénisterie satinée (ex: M70 795 9 TOP ou 100Hz M72 105 9 IDTV) de le nettoyer uniquement avec une éponge humide ou une peau de chamois pour la surface vernie. Aucun produit de nettoyage à base de diluant ne doit être utilisé. Ces caisses utilisent un vernis à l'eau à mono composant, satiné, anthracite ou d'un vernis de base de diluant à 2 composants, satiné, gris foncé. Ces peintures offrent un aspect satiné ou chamoisé très agréable à la vue comme au toucher, mais sont d'une fragilité redoutable.

■ De bien rappeler au client qui possède un TV Grundig haut de gamme avec tube Toshiba au revêtement antistatique CCS de ne jamais le laver ni le gratter.

Grundig et les consoles de jeux.

Des problèmes de raccordement en péritélévision sont apparus entre les années 1980 et 2000 avec des consoles de jeux comme la Sega Mega Drive ou des ordinateurs personnels tels que l'Amiga 1000 de Commodore. Les constructeurs asiatiques avaient la fâcheuse habitude d’utiliser directement leur tension d'alimentation pour la commutation rapide, atteignant parfois 5V au lieu des 1 à 1,2V recommandés, sans limitation de courant. En conséquence, la résistance d’adaptation de 75 ohms, câblée à la masse en sortie de la broche 16 de la prise Péritel, finissait souvent par brûler. Avec certains circuits de gestion vidéo chez Grundig, le commutateur interne d’entrée RVB en devenait inopérant. Pour éviter ce désagrément, il était vivement conseillé d'ajouter une diode Zener de 2,5 à 3V entre la broche de commutation rapide (cathode) et la masse (anode) dudit circuit, tout en remplaçant la résistance endommagée. Chez Grundig, le problème était particulièrement notable sur le châssis CUC 5365, équipé du module RVB (29504-145.52), qui acceptait difficilement ce type de consoles. Dans ce cas, le circuit intégré vidéo U4648B nécessitait impérativement l'ajout d’une diode Zener entre sa broche 3 et la masse.

Généralités sur les codes 8500 des magnétoscopes VHS GRUNDIG.

Les codes 8500, utilisés pour activer des fonctions spéciales ou effectuer des opérations de maintenance, sont répertoriés dans les manuels d'utilisation et les documentations techniques destinés aux clients et aux techniciens. Vous pouvez les consulter en cliquant ici.

Condensé le plus didactique possible et néanmoins sympathique des fonctionnalités spéciales et des procédures complexes liées à la première génération de 100 Hz Grundig CUC 18xx (hors CUC 4890) ainsi qu'aux châssis 50 Hz CUC 4xxx et 5xxx.

La malédiction des châssis Grundig est-elle fondée ?

J'ai parfois entendu parler, de la part des plus anciens de chez Grundig, de cette légende selon laquelle leurs châssis TV étaient maudits, mais seulement une génération sur deux. En y réfléchissant de plus près, il semble que cette affirmation ne soit pas dénuée de sens. Depuis que je suis en contact avec les équipes techniques et commerciales parisiennes de cette marque d'outre-Rhin, soit 1983, j'ai pu constater que :

► Le CUC A était réputé pour sa fiabilité malgré son tuner FI défaillant, produisant une image de qualité. Un châssis béni.

► Le CUC C était également fiable (à l'exception du toujours calamiteux tuner FI), mais souffrait hélas d'une image verdâtre, dérogeant le premier à la règle maléfique parce que tout de même béni.

► Le CUC 2000 était un châssis béni malgré ses débuts difficiles avec le BUS I2C.

► Le CUC 3000 (et son alimentation sulfureuse à monotransfo) sera maudit pour au moins 13 générations.

► Le CUC 4000 était excellent sur tous les points. Encore un châssis béni.

► Le CUC 5000, basé sur le malheureux TDA 8214 A (ou B) et souffrant de multiples problèmes, était inévitablement un châssis maudit, cette fois sur 25 générations.

► Le CUC 6000, avec sa légendaire simplicité technique et sa fiabilité, était considéré à juste titre comme un châssis béni.

Quant aux châssis 50Hz suivants, ils étaient bien trop économiques pour prétendre à une qualité notable. La malédiction les poursuivra souvent.

En ce qui concerne les 100Hz :

► Le CUC 4890, le DIGI 3, le DIGI 3A et le DIGI4 (allemand), les quatre pieds nickelés que je considère comme faisant partie d'une même première série déplorable, furent en fait de véritables erreurs de la nature, maudites jusqu'à la nuit des temps.

► Le DIGI 5 était le premier à être respectable. Un châssis béni.

► Le DIGI 5B (+ et ++) et DIGI 6 étaient affligés de technologies trop alambiquées et peu maîtrisables. Des châssis vraiment maudits sur bien trop de générations.

► Le Basic 3 renouait avec la "Deutsche Qualität". Un châssis béni.

► Enfin, le DIGI 100, dernier joyau de l'ingénierie allemande, était tout simplement exceptionnel. Un châssis béni par la religion "cathodique".

En résumé, ce mythe semble bel et bien correspondre à la réalité, avec seulement deux exceptions confirmant la règle. Comme quoi, il est toujours sage d'écouter les anciens.

Mes débuts professionnels de 1983 avec le CUC A.

Châssis vertival basculant (50Hz) CUC A 90 et 110° mono et stéréo de 1981 à 1983.

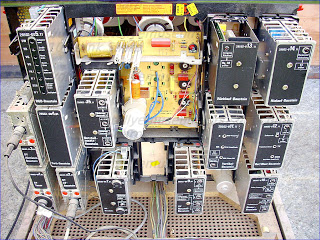

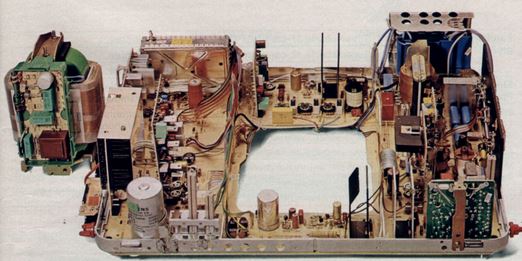

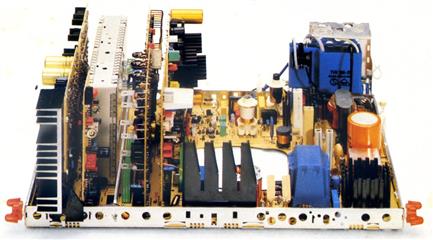

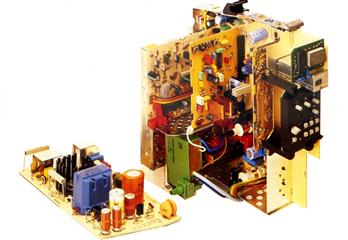

■ Avec ce nouveau concept de châssis modulaire, enfin débarrassé de ses thyristors, Grundig visait une meilleure compétitivité à l'échelle mondiale. La marque allemande allait vite développer une gestion intelligente des normes, des préférences et des standards locaux, devenant l'un de ses points forts. L'acronyme CUC (Châssis Universal Compact) prenait tout son sens, tandis que l'abréviation GSC allait vite devenir obsolète.

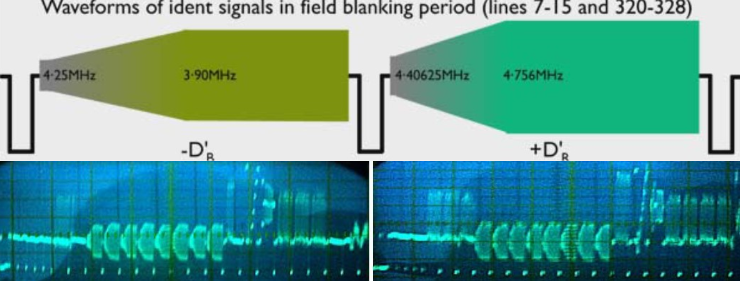

■ Ces châssis CUC A et C abandonnaient l'identification trame pour le mode Ligne (salve sur le palier arrière du top de synchro ligne) en vue de l'utilisation du système Antiope qui s'invitait dans les TV mais n'intéressera pas grand monde... Cette identification Trame avait, à l'oscillo, la forme de bouteilles couchées, d'où leur surnom. La France légiféra dès 1978 pour que l'identification Ligne devienne la norme tout en gardant l'ancien système par compatibilité avec le parc de TV couleur d'un autre temps. Ces fameuses bouteilles disparaitront en 2005 au passage du tout numérique, bien que de nombreuses chaînes s'en fussent déjà débarrassées comme Canal +.

■ Avec le CUC A, on pouvait justement améliorer la sensibilité chroma SECAM et stabiliser plus rapidement le signal d'un caméscope rotor par exemple, en réactivant l'identification trame. Pour ce faire, il suffisait d'ajouter un transistor et deux résistances au module chroma SECAM ou PAL/SECAM. Vous trouverez tous les détails ici.

■ J'ai entamé ma carrière professionnelle avec le CUC A, qui s'était avéré prometteur. Ce châssis modulaire introduisait enfin une alimentation à découpage, fiable de surcroît. Grundig innovait en adoptant le transistor pour le balayage ligne, marquant ainsi une nouvelle approche pour ce fabricant allemand, renonçant, je le répète, aux thyristors souvent difficiles à maîtriser par la profession. En 1981, le décret du 22 mars levait en France l'obligation d'intégrer le balayage 819 lignes, selon la norme E de 1949, dans tous les téléviseurs couleur. La marque aux trèfles pouvait alors industrialiser son CUC A, premier châssis équipé de l'unique balayage 625 lignes, procédé déjà en vigueur dans l'hexagone depuis 1964 pour la deuxième chaîne de l'ORTF. Cette transition permit surtout à notre vénérable TF1 monochrome de prendre une retraite bien méritée dès 1983. Consultez ici mon dossier PDF sur le balayage ligne à transistor et pour les nostalgiques, sur le balayage ligne à thyristors.

■ Parmi les petits tracas récurrents sur les châssis TV 50Hz, le CUC A était particulièrement concerné par un sifflement sporadique, souvent persistant et donc pénible, qui pouvait être perçu par les plus jeunes d'entre nous. Cette nuisance était provoquée par la vibration du noyau de la (ou des) self de linéarité du balayage ligne (tout comme l'éventuel tripleur à froid qu'il suffisait de remplacer), se transformant en tweeter à 15625Hz. Dès qu'un client l'entendait, il lui était presque impossible d'utiliser son téléviseur en l'état. Pour certains l'implosion était imminente !!! J'exagère à peine. Grundig, comme les autres constructeurs, n'avait pas vraiment pris la mesure de ce qu'ils considéraient comme un épiphénomène. Il nous fallait alors faire preuve d'ingéniosité pour trouver la solution miracle, que ce soit en insérant une allumette dans le noyau ou en appliquant une colle spéciale modélisme avec deux seringues, ce qui, par ailleurs, rendait tout réglage ultérieur impossible, heureusement rarissime. Ce n'est qu'à partir des années 90 que Grundig ajouta un mince liseret de pâte rouge sur le noyau de la self afin d'amortir phoniquement ce bruit strident sans jamais véritablement l'annihiler. Ce qui frustrait davantage les utilisateurs, surtout ceux qui avaient investi une somme considérable dans leur téléviseur. Malheureusement, les Monolith n'étaient pas épargnés, bien au contraire.

■ Le CUC A s'apprêtait à exploiter la synthèse de fréquence pour l'ensemble de sa gamme à télécommande en proposant un premier module synthétiseur, le 2950400302, basé sur deux circuits intégrés mémoire MCM 144102. Dans ce dispositif, l'usage d'une petite batterie se révélait indispensable pour la sauvegarde des données, une caractéristique qui n'avait jamais été la solution idéale dans le domaine de la télévision. Heureusement, Grundig réagira un an plus tard en lançant un second module synthétiseur, le 29504003008. Celui-ci utilisera deux EEPROM MCM 2801, éliminant ainsi le besoin d'"accu". Mes condoléances attristées vont aux utilisateurs de la première version, une fois la garantie expirée. Consultez ici les deux schémas. Je crois me rappeler que le CUC C stéréo subira la même punition, un comble ! Un module synthétiseur avec batterie qui sera rapidement retiré de la circulation au profit de l'EEPROM MCM 2802. Une famille de mémoires non volatiles qui réapparaitra notamment dans certains CUC 5000 avec des MCM 2814 en binôme.

■ Parlons maintenant de cette première alimentation à découpage. Elle repose sur le TDA 4600, également utilisée dans les magnétoscopes Grundig et qui peut toujours être réparée de nos jours. Sur le marché, on trouvait trois versions du circuit intégré, disposées horizontalement ou verticalement : le TDA 4600, le TDA 4600.2 et le TDA 4601. Les deux premiers IC sont compatibles entre eux, mais le troisième peut poser problème lorsqu'il est utilisé dans une alimentation Grundig. En effet, dans sa configuration d'origine, il risque de provoquer des oscillations et de ne pas démarrer correctement. Par conséquent, si vous remplacez un TDA 4600 ou un TDA 4600.2 par un TDA 4601, il est impératif d'ajouter un condensateur de 2,2 nF entre le point commun de R643/R647 et la masse primaire. De plus, il est nécessaire de dessouder la cathode de D634 de la base du transistor d'alimentation et de la relier au point de jonction de C631/L633, conformément au schéma fourni. Et pour l'anecdote, la base de T 634 (BU 208A) était assurée par une commande de base en tension pin 7 en liaison directe et par une commande en courant pin 8 via R 631 de 0.68 ohm, le tout en direction de C 631. Un ronflement se manifestait lorsque cette résistance augmentait fortement de valeur ou se coupait. A l'époque, on ne songeait pas nécessairement à chercher du côté du primaire de l'alimentation.

■ La correction est/ouest en 110° sur le châssis CUC A, intégrait un nouveau modulateur à diodes, comprenant notamment l'incontournable BY 228 (1500V, 3A E31), qui pouvait parfois se mettre en court-circuit à en rougir. Ce modulateur incorporait aussi deux condensateurs (FKP1). L'un d'eux était capable, par intermittence, de se couper et entraîner une réduction de l'amplitude ligne, voire activer la mise en sécurité. Ce montage fonctionnait comme une diode Zener variable, où la tension était la parabole de correction modulant le balayage ligne. Ainsi, les parties supérieure et inférieure de l'image avaient moins d'amplitude que le centre, permettant une correction précise. Ce type de balayage ligne de grande qualité a été maintenu jusqu'à la fin de l'aventure Grundig. Un bémol cependant avec la diode Zener ZPD 30 chargée de limiter la tension de commande du modulateur présente dès le CUC C. Elle pouvait surchauffer et "casser" les quatre coins de l'image. De plus, dans de rares cas, cette Zener pouvait être calibrée jusqu'à 36V, ce qui, bien sûr, n'était pas approprié. Grundig était parfois taquin.

■ Pour la première fois, Grundig introduisait une fonctionnalité appelée "Automatic Cut-Off Control". Thomson utilisait déjà ce procédé dès l’ICC1 de 1981 avec le TDA 3300. Il fut ensuite perfectionné sous le nom de Stabicolor (dénomination Brandt) avec l’ICC4 en 1985. Chez les Allemands, la technique restait relativement simple. Un nouvel IC, le TDA 3505 (G), dédié à la gestion vidéo, était intégré au système. Il comportait un circuit interne de mesure et d’équilibrage du débit moyen des 3 canons, assurant ainsi un contrôle permanent de la régularité du niveau de gris et, par conséquent, la fidélité des couleurs. Au début de chaque trame (lignes 22, 23, 24 et 325, 326, 327), le TDA 3505 délivrait successivement sur chaque voie une impulsion de 52 μs correspondant au niveau de gris moyen, établissant ainsi une référence du canon à contrôler. Les informations renvoyées étaient analysées par l'IC. Le résultat final était traduit sous forme de charges à travers trois condensateurs, permettant d'ajuster le point de fonctionnement de chaque amplificateur vidéo pendant le reste de la trame (20 ms). Ce circuit intégré fiable fut utilisé par Grundig jusqu'en 1995. On pouvait rapidement constater l'efficacité de ce contrôle, notamment sur une image déjà rincée qui produisait initialement des couleurs erronées. Défaut rapidement compensé par l'IC jusqu'aux limites physiques du tube. Pour les écrans encore fonctionnels, il est possible de retarder l'apparition d'une image fatiguée en augmentant la valeur de C9552 sur le châssis CUC A (initialement entre 10 et 22 μF, 16 V selon les châssis). Ce condensateur simulait pin 27 du TDA 3505, le courant de faisceaux. Défectueux, il pouvait entraîner un retard excessif dans l'apparition de la luminance ou une dégradation des couleurs.

■ Un nouveau signal venait d’apparaître au début des années 80, le fameux château de sable ou SuperSandcastle (SSC) fabriqué dans l'IC de l'oscillateur ligne (TDA 1950, TDA 2595...) contenant 3 informations sur des paliers bien précis:

► Niveau 1=11V: permet d'activer une porte de salve ou clamper au niveau du noir à chaque ligne. Essentiel pour le portier chroma.

► Niveau 2=4.5V: utilisé pour l'effacement du retour ligne à chaque ligne.

► Niveau 3=2.5V: utilisé pour l'effacement du retour trame avec 2ms de durée à chaque trame (20ms).

Indispensable au contrôle automatique de gain de la chroma, le SSC servait donc aussi à la gestion du contrôleur luminance, entre autres. Sur le CUC A, il était exploité pour la première fois et communiquait entre 3 modules qu'étaient la synchro qui le générait, la chroma et le module RVB qui en tiraient parti.

■ Le poids des 8 modules au total, notamment du tuner-FI censé rigidifier l'ensemble, pouvait fragiliser le châssis principal et provoquer des cassures de pistes invisibles à l'oeil nu. Je dois reconnaître qu'il fallait de la poigne pour les insérer à l'époque ces cartes enfichables. Heureusement, l'oscillo était là en cas de mauvais contacts.

■ Canal+ a fait son apparition en France le 4 novembre 1984, accompagné de son décodeur Discret 11. L'accès aux programmes nécessitait la saisie mensuelle d'un code reçu par courrier postal. Cette chaîne généraliste, nationale, privée, et payante mettait l'accent sur le cinéma, le sport, et, dans une moindre mesure, sur le porno. A l'origine, elle aurait dû s'appeler Canal 4, mais une erreur s'est produite lors de l'enregistrement. Le système de cryptage spécifique de Canal+ a posé de nombreux problèmes aux châssis Grundig. Les versions à thyristors, ainsi que les CUC A et C, ont été fortement impactés, tant au niveau du son via la péritélévision que de la partie FI image nécessitant de nombreuses modifications obligatoires. Le décodeur Discret 11 a finalement été remplacé en 1995 par un système de cryptage plus avancé. Je mets à votre disposition le petit fascicule élaboré en 1985 par Grundig (disponible ici ou dans la colonne de gauche) pour résoudre ces désagréments. Ce document vous permettra de mieux comprendre les défis auxquels nous étions confrontés à l'époque pour rendre ces châssis compatibles et ainsi profiter de Canal Plus sur le programme 4. J'ai dû effectuer de nombreuses modifications sur les tuner-FI pour y parvenir. Souvenirs, souvenirs... Si certaines personnes éprouvent des difficultés avec les commutations AV, ces schémas se révéleront d'une grande utilité.

■ La gestion de l’afficheur LED (hors Futaba) en façade était assurée par le vénérable UAA 2022 du CUC A au DIGI 6, soit presque 20 ans de carrière. C’était un registre à décalage doublé d’un buffer d’afficheur 16 segments. Hormis un petit problème de moirage sur le canal 27 UHF - VHF, cet IC était fiable et parfait dans son rôle. Le plus surprenant, c'est que la simple commutation entre programme et canal rétablissait une image correcte. Deux condensateurs devaient être câblés pour résoudre ce petit défaut. C’était le plus souvent son condensateur de filtrage (C844), calibré trop juste, qui se mettait en court-circuit. Nostalgie!!! Consultez la note technique pour plus de précisions.

■ Je tiens à souligner qu'il est possible de rendre permanente la commutation lente de la seule position AV du CUC A. Pour y parvenir, il suffit de câbler en série sur la broche 8 de la prise péritel, une diode 1N4007 (anode vers la prise péritel) en série avant la résistance R1112 de 22K. Sur le point commun de ces deux composants, soudez la cathode d'une autre 1N4007 dont l'anode est directement reliée au 12V du châssis. Veillez à ce que la commutation rapide ne soit pas connectée à cette prise péritel pour ne pas perturber le téléviseur (une console de jeux asiatique par exemple). Sur un CUC A haut de gamme stéréo, il est possible d'utiliser la fonction RSI à la broche 12 du module synthétiseur qui produit 12V quand elle est opérationnelle, à connecter comme indiqué sur le schéma joint (uniquement ce qui est en bleu) par l'intermédiaire d'une nouvelle 1N4007, permettant la commutation lente par télécommande via la touche RSI préalablement commutée en AV.

■ L'exigence d'utiliser la prise péritélévision en France dès 1980 était principalement imputable à notre standard SECAM, qui interdisait la superposition de deux signaux FBAS, même parfaitement synchronisés. En d'autres termes, l'insertion de texte de manière "présentable" dans l'image était difficile à réaliser par ce procédé. En effet, la suppression de la porteuse couleur et le bruit de fond généré par le démodulateur FM provoquaient des "bavures" colorées, essentiellement sur la partie droite des incrustations. Cette contrainte technique exigeait donc une compatibilité totale entre les signaux FBAS et RVB qui devra être assumée par l'incontournable prise péritélévision. Cette dernière permettait, par exemple, l'insertion de sous-titres lisibles provenant d'un démodulateur satellite, à condition que le frein de faisceau du téléviseur soit maîtrisé. La synchro ligne en AV était identique en FBAS et en RVB. Cependant, dans le traitement de la luminance en FBAS, un décalage de 400 à 500 ns était imposé en raison de la conception spécifique du téléviseur pour compenser le retard causé, cette fois-ci, par le décodeur chroma. Grundig et la concurrence avaient toujours optimisé leurs téléviseurs en FBAS, considérant cette source comme essentielle à cette époque. Par conséquent, il était normal d'observer une légère déviation de l'image vers la droite lors de l'utilisation d'une source RVB, reléguée au second plan. A partir du châssis CUC C à télécommande, il était même possible, avec une ligne à retard Y par circuit intégré, d'ajuster la luminance au cas par cas avec plus ou moins de succès en bricolant un peu. Consultez ici le tableau récapitulatif des réglages possibles du TDA 4560 exploité longtemps chez ce constructeur allemand. De plus, les fabricants européens, dont Grundig avec ses derniers châssis à thyristors, puis le CUC A et enfin le CUC C, mirent quelques années à assimiler pleinement les spécifications de cette prise péritélévision propre à la France. Elle était parfois considérée comme notre "verrue" nationale en raison de l'exigence d'un châssis "froid" (isolé du secteur) couteux.

■ Il est souvent pertinent de pouvoir comparer les caractéristiques des châssis en fonction de leur destination géographique. Le châssis CUC A, également identifié sous le code CUC 121, se déclinant en versions pour tubes 90° de 36, 40, 45 et 51 cm, à clavier, était spécialement conçu pour l'exportation vers des pays tels que la Turquie (TR), l'Iran (IR), l'Argentine (RA), et la Tunisie (TN). Dans le cas de l'Iran et de la Tunisie, ces téléviseurs étaient par ailleurs pourvus d'un transcodeur PAL B / SECAM. Ces régions du monde étaient particulièrement concernées par les fluctuations significatives de la tension secteur, susceptibles de perturber gravement l'alimentation à découpage des téléviseurs. Par conséquent, la mise en place de dispositifs de protection appropriés était impérative. Les schémas au format PDF que vous pouvez télécharger ici comparent les différentes versions et témoignent des solutions apportées par l'entreprise allemande au début des années 80. Il s'agit de la première utilisation de l'alimentation à découpage en télévision couleur par Grundig. Cette découverte, que je partage avec vous (grâce au schéma fourni par Alejandro d'Argentine, que je tiens à remercier), révèle que le TDA 4600 disposait d'une tension de maintien de 12,5V régulée par T 638 (BD 415), une configuration absente du châssis standard européen. De plus, un module spécifique, en amont de l'alimentation à découpage, faisait appel à deux thyristors BST C1040 S1 pour prévenir tout risque de surtension, avec une fonction particulière attribuée à TY 9623, chargé en dernier recours de faire fondre le fusible principal. Il est à noter que sur la version export, le + C (200V) était généré par le transformateur haute tension (THT), tandis que le + M (19V) destiné au driver ligne était remplacé par le +B (12V). Naturellement, la prise péritélévision n'était pas câblée, ce qui faisait de cette version destinée à l'étranger une option économique préservant la signature Grundig.

■ Une curiosité de son temps avec ce vidéoprojecteur italien VPM 300 de marque RCF. Il permettait d'être abordable comparé à Barco, hors de portée du particulier à l’époque. En réalité, il s'agissait d'un CUC A revisité. Merci à Guy pour cette découverte Grundig.

La suite de mon aventure professionnelle de fin 1983 à 1985 avec le CUC C.

Châssis vertical ou à plat pour petites tailles de tubes (50Hz) CUC C mono 90 et 110° de 1983 à 1985.

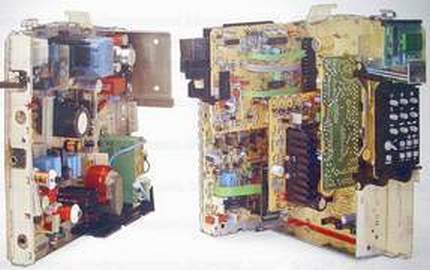

Châssis composé de deux grandes platines verticales (50Hz) CUC C stéréo 110° de 1983 à 1985.

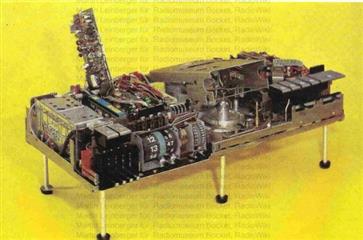

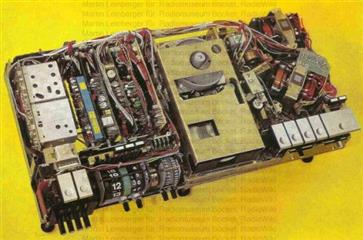

■ Le CUC C, pour la version mono, était composé d'un châssis principal modulaire disposé verticalement (sauf petits écrans) et d'une alimentation horizontale. La version haut de gamme HIFI stéréo 110° comprenait un demi-châssis petits signaux modulaire avec ampli trame à gauche du TV (vu de derrière) et d'un second demi-châssis alimentation et balayage ligne à droite. Photo ci-dessous d'un châssis CUC C stéréo italien complet dispensé de péritel. Sorti en 1983, le CUC C fut une réussite de par la digne évolution du CUC A à l’exception d’un module tuner-fi toujours aussi capricieux, provoquant des écrans blancs à répétition. Consultez ici mon PDF sur la malédiction des tuner-FI CUC A et CUC C. Je fus d'ailleurs en panne de tuner-fi 3 mois après l'achat de mon premier TV GRUNDIG C7462 qui, de plus, souffrira d'une dominante verte chronique sans véritable solution. Surtout qu'au déballage, il n'avait jamais démarré. Une résistance cimentée dans l'alimentation s'était dessoudée, sans doute dans le transport. Vous voyez que je ne suis pas rancunier !!! 20 ans après, il fonctionnait toujours dans la chambre de ma soeur sans la moindre panne (le télé, pas ma soeur...).

■ Le CUC C allait subir une évolution de son traitement vidéo. En effet, deux générations de modules RVB CHROMA verront le jour sur ce châssis (voir les deux schémas ici). La première version, identique au CUC A précédent, utilisait toujours le TDA 3505, un composant basique, mais fiable (hors flash tube). L'équilibre des couleurs (réglages du bleu VB et du vert VG) se faisait directement sur les broches 21 et 22 de l'IC. Le module CI tube ne disposait pas de ce type d'ajustement. A mon humble avis, l'image produite était de qualité, avec un rendu du rouge particulièrement agréable, notamment à travers les tubes Philips A56-540X et A66-540X.

La mise à la norme du blanc D65, une référence standard de lumière blanche principalement utilisée en colorimétrie et imagerie, allait changer la donne en cours de construction. Désormais, et pour de nombreux futurs châssis, c'est le module CI tube qui était chargé de régler l'équilibre des couleurs via les voies rouge et bleue. Grundig imposait ce niveau de blanc D65 par polarisation à 12V à travers une résistance de 100 ohms sur les broches 21, 22 et 23 de l'IC vidéo. Cela résultait souvent en une prédominance du vert, surtout dans les zones de gris visibles sur une image pâle à faible luminosité. Phénomène amplifié par l'automatisation (Cut Off) du contrôle du point de travail des tubes cathodiques. Cette résistance de 100 ohms évoluera en fonction des châssis pour atteindre 560 ohms.

Ce qui me surprend, c'est que certains téléviseurs CUC C de première génération, dont mon propre TV 56 cm 110° de 1984, pouvaient également présenter cette dominante. Peut-être que ma perception était subjective. Il m'est difficile de l'affirmer avec certitude des décennies plus tard. Cependant, Grundig avait publié une note de service recommandant une modification du CI tube, qui ne disposait pas de réglages RVB. Cette dominante verte était en réalité causée par un manque de composante rouge, donnant ainsi une image cyan. La solution consistait à ajouter une résistance R2 de 47K en série avec une résistance ajustable R1 de 50K, placée entre la base et le collecteur du transistor T742 dans l'étage du rouge, comme indiqué sur le schéma ci-joint. En ajustant le potentiomètre R1, il était alors possible de corriger l'échelle des gris pour obtenir une image plus équilibrée, après avoir retouché les potentiomètres VB et VG du TDA 3505. Aujourd'hui c'est toujours réalisable à condition que le tube le permette encore.

■ Vous avez sans doute remarqué que la Grundig revue de 1984 vantait la compatibilité totale du châssis avec les chromas PAL, SECAM et NTSC à 4.43MHz. Cela constituait soit une erreur marketing, soit une intention non réalisée en France, bien que l'électronique était presque opérationnelle. La Grundig revue de 1985 rectifia cette information en précisant que les standards PAL et SECAM étaient intégrés de série et que le NTSC à 4.43MHz était "aisément adaptable". Deux modules Chroma pouvaient être insérés selon la disponibilité en production.

Le premier module (2950402534) était équipé d'un TDA 4550, et pour la gamme à télécommande, d'une ligne à retard luminance électronique montée sur une petite platine connectée et maintenue par un simple élastique.

La seconde version (2950402535), apparue plus tard, utilisait un TDA 4555.

Ainsi, ce châssis n'était pas directement compatible avec le standard couleur NTSC à 4.43MHz via la péritélévision, contrairement à ce que prétendait la publicité de l'époque.

Le décodage du PAL et du NTSC à 4,43 MHz étant proche, quelques modifications mineures indiquées ci-dessous permettent de rendre la Chroma compatible avec le NTSC à 4,43 MHz (schémas ici) :

► Isoler la broche 20 de la masse de l'IC Chroma.

► Souder un condensateur de 22nF 16V entre cette même broche et la masse.

► Souder une résistance de 18Kohms entre la broche 17 et le +12V.

► Souder une résistance de 3.3Kohms entre la broche 17 et la masse.

► Souder un potentiomètre de 5 à 10 Kohms entre le 12V et la masse en façade (nouvel enjoliveur de façade fourni dans les années 80 avec un trou supplémentaire), sans oublier de souder une résistance de 6.8Kohms entre le point milieu du curseur potentiométrique et la broche 17 de l'IC Chroma afin d'ajouter l'inévitable correction de teinte spécifique au standard NTSC.

La version NTSC à 3.58MHz était un peu plus complexe à gérer, mais réalisable avec un TDA 4557 sur module dédié. On la verra apparaître de série dans les Monolith Multisystème.

■ En veille, les téléviseurs Grundig équipés du CUC C mono à télécommande pouvaient émettre des craquements étranges dans le haut-parleur, rappelant les vieux manoirs bretons à la boiserie vermoulue, proche de l'entité paranormale. C'était en réalité bien plus cartésien. La piètre qualité du câble audio, destiné à véhiculer le signal de la sortie du module FI vers l'ampli BF à base de TDA 1905, voire de TDA 1037D, en était la cause. Le blindage original se résumait à un simple brin en ferraille aussi protecteur qu'une coque en chocolat sous le soleil de midi. Son remplacement par une filerie adaptée opérait une sorte d'exorcisme, envoyant à jamais les esprits maléfiques aux confins les plus reculés du royaume des damnés.

■ Il est intéressant d’observer que le marché anglais de l’époque préférait pour le châssis basique à clavier mécanique en 37 et 42cm (CUC C = CUC 41, schéma britannique consultable ici), l’ultra-économie à la technique. Exit le TDA 4600. Bienvenue à une sous-version d’alimentation, on ne peut plus rudimentaire. Une espèce de machin à deux balles indigne d’un "Grundigophile" que j’ai vu passer une fois via un collectionneur belge des années 90 et vite oubliée.

■ Depuis le CUC C et pendant plusieurs générations, Grundig proposait pour la plupart de sa gamme, une innovation baptisée CTI. C’était un circuit d’amélioration des transitions couleur géré par le TDA 4560 (5) pour en théorie obtenir un contour plus net de l’image sans traînage chroma. Pour ma part, je n’ai jamais vraiment constaté de réelles différences en comparaison de la chroma du CUC C 90° à clavier juste équipée d’une ligne à retard luminance classique.

■ Le CUC C et bientôt le CUC 2000 (première génération de 1986) allaient exploiter en FI image, le TDA 4443. Puis vinrent le TDA 4453 pour le CUC 3000 et enfin le TDA 4454 à boucle PLL dédié au CUC 6000. Ce dernier généra comme un effet de drapeau en présence de certains émetteurs. Ce fut vite corrigé. Seuls les CUC 4000 et CUC 5000 exploitèrent le petit nouveau de l'époque, le TDA 5931. Ces deux châssis s'exposèrent à la faiblesse de cet IC avec Canal + Sat NAGRA et ses effets de scintillements. Une intervention fut nécessaire sur sa pin 16. Tous ces circuits intégrés furent d'une fiabilité respectable.

■ Vous pouvez visualiser ici ou ci-dessous, la vidéo de formation allemande sur le CUC C.

■ Grundig Allemagne avait prévu un large éventail de sous châssis pour toute l'Europe à la sortie du CUC C. La déclinaison était ainsi faite:

► CUC 741 haut de gamme 110° 56 et 66cm à télécommande, stéréo de 2x30W musicaux.

► CUC 731 moyen de gamme 110° 56 et 66cm à télécommande, stéréo de 2X10W musicaux (non commercialisé en France).

► CUC 70 Compact universel 110° 56 et 66cm à télécommande mono 6W musicaux.

► CUC 60 Compact universel 110° 56 et 66cm à clavier mono 6W musicaux.

► CUC 52 90° 42, 47 et 51cm à télécommande mono 4W musicaux.

► CUC 42 90° 42, 47 et 51cm à clavier mono 4W musicaux (uniquement en 51cm en France).

► CUC 51 90° 37cm à télécommande mono 4W musicaux.

► CUC 41 90° 37cm à clavier mono 4W musicaux.

■ Sans oublier l'évolution de l'étage trame et de ses problèmes à venir (lire ici La malédiction de l'étage trame). Les modules "Bases de temps" du CUC A utilisaient le TDA 1950 pour générer les tops de synchronisation. Son successeur, le TDA 2595, exploité du CUC C au CUC 2000, en passant par le CUC 2500 (ST55 255 EURO) ainsi que le CUC 3500 (TVR 5500/04/05), pouvait rencontrer une certaine instabilité verticale dans des circonstances bien particulières. En effet, lorsque le magnétoscope était avare en tops trame (bande de qualité médiocre ou protégée), cela pouvait provoquer un désagréable sautillement. De même, la réception de certaines chaînes telles que Canal+ (cryptée), La Cinq et M6 pouvait également être affectée. Il devenait nécessaire d'intervenir sur le module dédié en polarisant différemment la broche 9 du TDA 2595 (commande trame) sur l'ensemble de la gamme. Pour plus d'informations, veuillez consulter le fichier PDF consacré à ce sujet. L'amplificateur trame 110° des Monolith pouvait en remettre une couche et il était indispensable de rajouter une résistance de 220 ohms 1/4W entre la broche 7 de l'IC 2755 TDA 2653A et la masse pour parfaire la stabilité. Vous pouvez consulter les détails de la modification ici.

■ Je me souviens comme pour le CUC A, de la possibilité sur le CUC C de forcer l'identification Ligne + Trame afin d'améliorer la sensibilité chroma SECAM et mieux verrouiller le signal venant par exemple d'un caméscope récalcitrant. Il suffisait d'appliquer 6V par 2 résistances en pont diviseur de 15 kohms entre la masse et le 12V avec point milieu sur la pin 23 (à isoler de la masse) du TDA 4550 (5) (7) CHROMA (voir schéma explicatif ici). Sans oublier de supprimer la capacité C2557 ou C9503 suivant la version du module CHROMA RVB de 68 pF sur l'info Sandcastle arrivant sur la pin 24 de ce même IC. Et en plus, c'était efficace.

■ Il est possible de remédier aux problèmes de performance des consoles de jeu asiatiques, comme la PlayStation de Sony, qui a un niveau sonore saturé et une commutation lente aléatoire sur un CUC C. Pour ce faire, vous devez effectuer les modifications suivantes :

► Augmentez les valeurs des résistances R103 et R104 de 2.4K à 47K. Soudez également une résistance de 3K3 au point de jonction de ces résistances par rapport à la masse. Cela permet de normaliser le son.

► Pour améliorer la commutation lente, il est essentiel d'ajouter une diode 1N4007 (anode vers la prise péritel) entre la broche 8 de la prise et R112 de 22K. Soudez ensuite une résistance de 8K2 au point de connexion de ces deux composants vers le +F' ou le +B suivant le châssis. Voir le schéma joint pour plus de détails.

■ Les écrans à coins carrés faisaient leur apparition dès 1985 sur le CUC C.

■ Et justement, les premiers Monolith P40.145 PS et P55.145 PS à coins carrés subirent un ronflement résiduel lorsque le volume était au minimum. Il suffisait, armé de son cutter, de couper 2 pistes et de recâbler la masse (voir schéma explicatif ici).

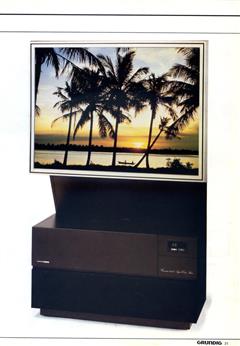

■ Je découvrais deux rétroprojecteurs, le CINEMA 9030A PS et surtout le fameux CINEMA 9050 PS avec sortie motorisée de son écran, impressionnant à l'époque!!! Puis apparu le vidéoprojecteur CINEMA 9000 équipé d'un châssis modulaire GSC 900, de ses 3 objectifs Schneider et de son écran concave de 96X125 cm. Une prouesse en 1982!!!

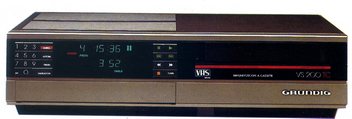

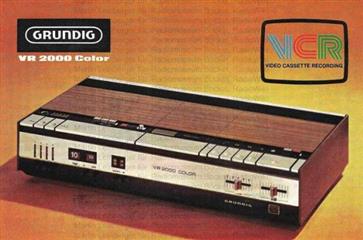

■ L'histoire des magnétoscopes couleur, souhaitée par Max Grundig, trouve ses racines dans l'engagement de Walter Meyer et de son équipe. Ensemble, ils entreprirent le développement d'un prototype nommé VR 2000 dès 1970, en conformité avec les standards VCR de l'époque. Présenté officiellement un an plus tard lors du salon de Berlin, ce vétéran technologique offrait une résolution de 220 lignes. Les trois images d'exposition ci-dessous mettaient en avant les aspects de cette "préversion" sous différents angles. Le produit final, baptisé BK 2000, fut lancé sur le marché dès 1972 et pouvait sembler décalé avec sa programmation évoquant celle d'un radio-réveil. Néanmoins, pour l'époque, l'innovation et la technologie employées demeuraient tout à fait respectables. Malheureusement, cette même infrastructure de production, très vite obsolète, fut maintenue pour la création des VHS au début des années 80, les éloignant considérablement des protocoles de fabrication et des technologies de pointe développés au Japon. L'échec industriel devint alors inéluctable en raison d'un manque de fiabilité. Consultez ici ou sur votre gauche l'épopée des magnétoscopes VCR et SVR Grundig.

■ Je passerai donc sous silence les premiers magnétoscopes VHS, que ce soit le VS 180 (TC) [5 moteurs], le VS 200 (FR/EURO/TC) [5 moteurs]!!! Il faudra attendre 1987 avec le VS 400 puis son clone, le VS 404 FR de 1988 que j'ai possédé pour retrouver des appareils dignes de ce nom équipés de mécanismes fiables de fabrication japonaise (Panasonic). Sans oublier la version VS 415 EURO pour les frontaliers toujours en 1987. Ces 3 derniers n'hériteront pas de l'AIDC (Auto Identification Durée Cassette) au grand désarroi des habitués de la marque.

■ Le département "Formations" de l'époque, initié par Bernard Lefort, proposait un condensé très didactique couvrant les généralités, les modules, les télécommandes, les codes de service, les pannes et l'entretien des magnétoscopes VHS Grundig. Cette formation abordait la gamme du VS 180 au VS 200 de 1984 et s'étoffera jusqu'aux séries VS 3XX, VS 4XX, VS 5XX, VS 6XX, VS 700, et enfin VS 8XX de 1992. Pour y accéder, veuillez visiter la page "Formations", rubrique "Magnétoscopes, Dépannage VS180 à VS8XX", ou consultez la colonne de gauche après m'avoir sollicité pour obtenir gratuitement le code d'accès par courriel ou via mon formulaire.

■ En théorie, le format V2000, conçu par Philips et Grundig en 1979, était prometteur. Il offrait un suivi dynamique de piste remarquable, permettant des effets visuels de grande qualité, sans déchirures ni bruit, grâce aux actuateurs de tête vidéo (support piézocéramique souple). Une noblesse visuelle avec le DTF (Dynamic Track Following) que les futurs DVD ne pourront égaler. Malheureusement, la fabrication des 2 x 4 mono Fr et Euro 2000 puis du 2 x 4 Stéréo 2200 était bien trop archaïque pour en assurer la fiabilité comme expliquée ci-dessus. Même les tambours de têtes rencontraient de grandes difficultés à sortir conformes de l'usine. Beaucoup étaient déclarés défectueux dès la phase d'usinage. Par bonté d'âme, je n'en dirai pas plus...

■ Grundig se lançait, dès 1984, dans la commercialisation de lecteurs cd audio à l'excellente technologie "monofaisceau" à partir de la mécanique CDM0 puis la CDM1 dont le tout premier CD30 construit par Philips où chaque IC avait son support, le grand luxe à l'époque. Ce fut ma première formation audio chez Philips à Nancy en 1986.

■ Bien que je ne sois pas un fervent partisan du petit son, je tenais à vous faire part de la revue Grundig Radio Musique française de 1984 visible ici ou dans la colonne de gauche. Durant cette période, Philips n'avait pas encore un contrôle presque absolu sur l'audio. Les chaînes compactes offraient peu de choix. Seules quelques radios Satellit se démarquaient encore. Le Satellit 600 était particulièrement respectable, offrant un excellent confort d'écoute et une large gamme de réception, contrairement au Satellit 300, le plus médiocre de la gamme. Pour moi, ce dernier n'était qu'une boîte plastique pleine de vide... Observez le sens de l'utile pour les simples magnétophones à cassettes dotés d'un seul haut-parleur, vestiges d'une époque révolue. Certains permettaient d'enregistrer et de lire en stéréo avec un casque, au grand bonheur des adolescents peu fortunés de cette époque.

TV haut de gamme CUC A 1982: Monolith A 8800 PS.

TV haut de gamme CUC A 1983: Monolith A 8883 FR PS.

TV haut de gamme CUC C 1984: Monolith C 8882 PS.

TV haut de gamme CUC C 1985: Monolith 70.190.PS.

Magnétoscope haut de gamme 1982: 2X4 Super.

Magnétoscope haut de gamme 1983: 2X4 Super.

Magnétoscope haut de gamme 1984: 2X4 Stéréo.

Magnétoscope haut de gamme 1985: 2X4 Stéréo.

Revues GRUNDIG FRANCE TV-VIDEO 1983 1984 1985 et leurs histoires.

Cliquez sur une image pour l'agrandir.

GRUNDIG Passion - 1930.1980 Al - 1981.2011 Al - 1986.1989 - 1990 - 1991.92 - 1993.94 - 1995.96 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004